番外編 苦難を乗り越えつつも、3万円で10コアXeon環境をゲットする

「買い物山脈」(※)は、筆者が実際に購入したもの、使ってみたものについて、語るコーナーです。

エンドユーザ用ではないといわれるXeonは、表面の型番を書き換えてCoreシリーズでも販売されているので、特別なCPUではありません。現在のインテルCPUは8086ニモニックを実行するエミュレータです。

CPUの命令の中で8086になかった数値演算を高速に行うためにSSEが追加され、それが進化してAVX(アドバンスト・ベクトル・エクステンション)になりました。最新版はAVX512です。この命令を実行すると、CPUは異常に高温になります。これらの命令は、科学計算などに使われるHPCと呼ばれる分野でよく使われます。

●ちょっと前のXeonが安い

Sandy Bridge以前のXeonの中古品は数千円と安価です。Sandy BridgeのシングルCPUの型名はE3-から、デュアルはE5-から始まります。数百円から数万円の中古が購入できます。コア数は最大8です。

30%ほど性能を向上させたのがIvy Bridgeです。ソケットは同じLGA2011でメモリはDDR3です。型番の最後に-V2が付きます。このシリーズも数千円から数万円で購入できます。最大コア数が8以上の12になりました。

2013年からHaswellシリーズが出ました。コア数は最大16と増えました。このあたりから中古価格が高価になります。型番に-V3が付きます。X99チップセットを使ったゲーム用マザーボードの市場が作られました。ECCなしのメモリが使えるのが特徴です。AVX2がサポートされました。この世代はES(エンジニア・サンプル)がたくさん市場に出ています。動作が不安定だったりクロックが低めなど、正規の製品とは仕様が異なります。

サーバで使われるDDR3のECC付きメモリの中古品は、今、安価です。

HPCとしてAVX512を使うのでなければ、Sandy BridgeやIvy Bridgeのマルチコア・タイプCPUを利用するのがコスト・パフォーマンスが高いといえます。

●ラック・マウント・モデルは騒音が問題

1CPUもしくは2CPUを搭載したPCには一般的なタワー型モデルがあり、FANの騒音も抑えられています。しかし1Uもしくは2Uのラック・マウント・タイプが主流です。メーカによって呼び名が異なりますが、Sandy BridgeやIvy Bridgeが採用されたコンピュータのモデルは第7世代もしくは第8世代です。

ラック・マウント・タイプは、電源が入った直後、全FANが最高回転数で回ります。とてもうるさく、家庭では運用不可能です。

ケースをラックに入れないならば、大きな形状で静かなCPU FANを使えます。しかし、既存のFANを取り去ると、ブート時にシステムがエラーを出し、OSを起動しないモデルが多く存在します。当然ですね。冷却しないとOSが立ち上がる途中で熱暴走してマシンは動かなくなりますから。

HPのように、FANの回転数を検知している信号を偽ればシステムを立ち上げることができます。富士通のマシンは、FANがないというエラーを無視して起動できます。

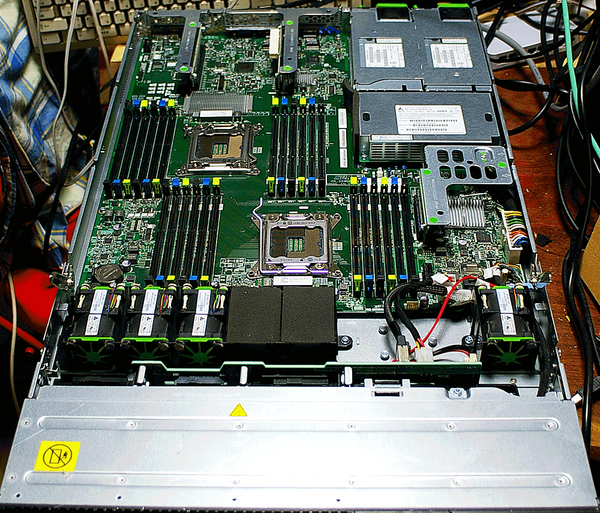

●FUJITSU PRIMERGY RX200 S7を入手

Sandy Bridgeが搭載できる中古サーバーをヤフオクで入手しました。RX200 S7は1万円前後です。2UのRX300 S7も数万円で入手できます。多くはCPUが一つだけ実装され、メモリも4Gバイトが多いです。いわゆるエントリ・モデルで、最低限のスペックで利用されている会社がほとんどだったようです。まだIT部門に投資ができない時代でした。

今回入手したのは、CPU、メモリ、HDDなしで7千円、冗長電源のうち1台が動いていませんでした。サーバの多くで使われる2.5インチSASハードディスクは高速回転タイプなのでうるさいです。DVD用にSATAインターフェースがあるので、SSDをつなげて利用できます。

2UのRX300 S7は、PCIeのソケットがたくさんあります。どちらのモデルもWindows Server 2008もしくは2012が搭載されていたようです。筆者はどちらのモデルにもWindows Hyper-V Server 2016をインストールしてファイル・サーバとして利用した経験があります。

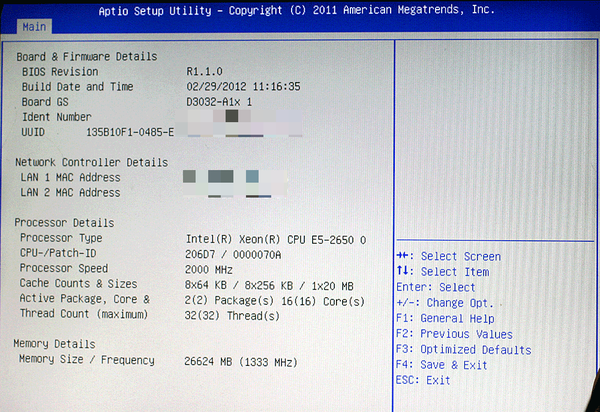

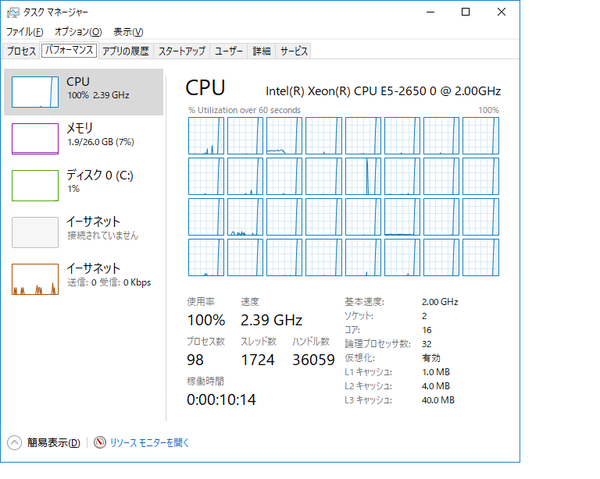

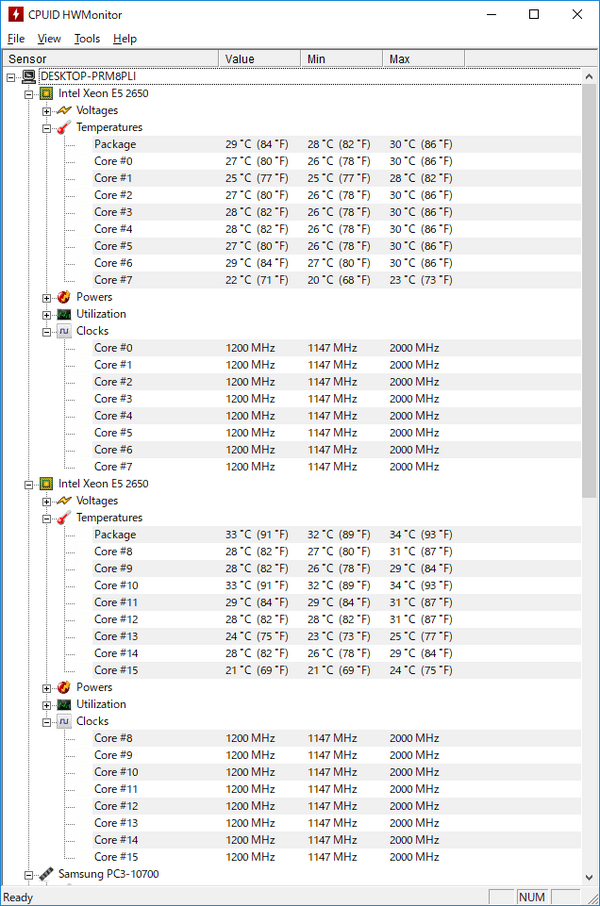

●CPUはE5-2650

5千円ぐらいで入手したE5-2650(8コア、2.4GHz)を取り付けました。2個なので16コアです。目標の10コアはクリアしました。メモリは2GバイトのDDR3をかき集めて挿し込みました。このSandy Bridgeシリーズの最上位はE5-2687W(8コア、3.8GHz)などです。中古価格は3万円前後です。

個人がマルチコアを活用できることはほとんどありません。エクセルでvlookupを使うと全コアが100%になります。4コアでクロックの高いCPUを選んだほうが安価です。

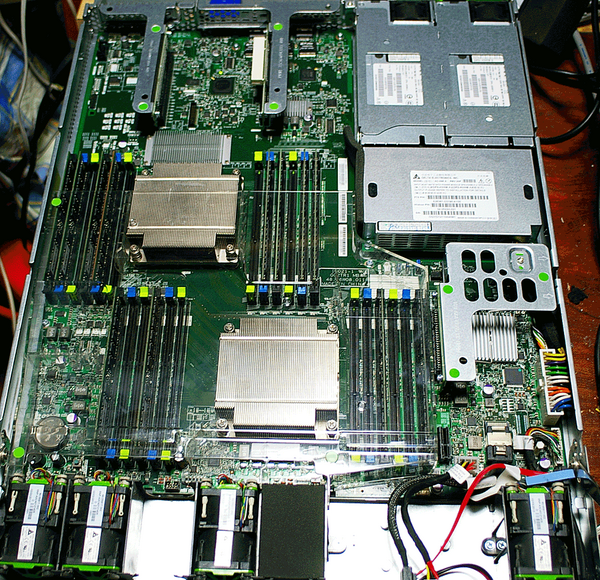

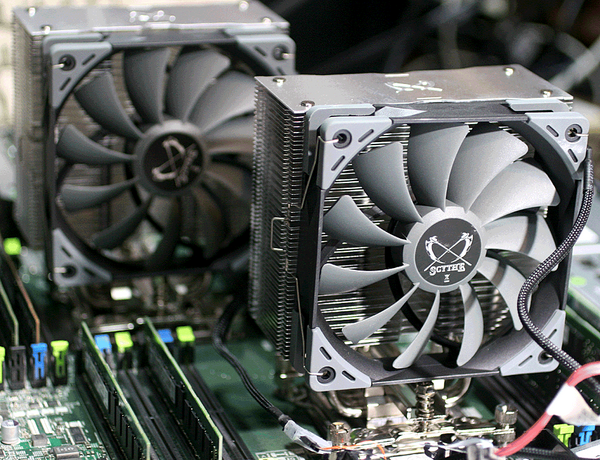

●FANを取り換える

1Uや2U用のFANはブラシレス・モータを使っていて長寿命ですが、回転数が高いのでうるさいです。PC組み立てユーザの利用する12cmもしくは14cmなどのFANは回転数も低く、騒音はほとんどありません。

CPUクーラー 虎徹 Mark IIは、XeonのLGA1366、LGA2011-0、LGA2011-3などに対応しており、FANは12cmです。

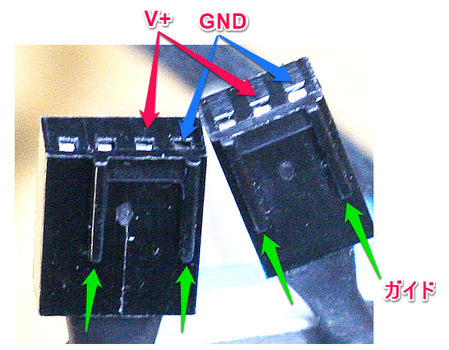

もともとついていたFANを抜きます。コネクタは6ピンです。これは、二組のモータが使われているためで、一般的なCPUクーラの4ピンが二組分用意されていますが、接続はメーカによって異なるようです。黒色と灰色がGND、赤色とオレンジ色が12Vでした。この電源端子だけをつなぎます。12cm FANは、コネクタの端がGND、12V、回転数通知、回転数読み出しの順です。

電源のFANがうるさいことがあります。このモデルは、通常時静かです。ただ、もともとあったFANを抜くと、異常時だという判断で電源ファンが最大回転数になる場合があります。その場合は、ケースの上面の板を外し、内部にあるFAN用コネクタを抜きます。電源ユニットがあったまる場合は、リアパネル側に12cmのケース・ファンを置き、排熱します。

●BIOSのアップデート

BIOSのバージョンが古く、Windows10のインストール中にACPIエラーが表示され、先に進みません。1.1.0から1.8.0へ、最新のR2.2.8.0へアップデートしました。

●SSDを取り付ける

PLEXTOR M9PeGシリーズ NVMe接続 M.2 2280内蔵型 SSD 1TB ヒートシンク付モデル [PX-1TM9PeG]を玄人志向 STANDARDシリーズ PCI-Express x4接続 M.2スロット増設インターフェースボード M.2-PCIEに取り付け、PCIeスロットに挿し込みました。写真のSSDはSAMSUNGのNVMe接続 M.2 SSD 2TBです。

Windows10のインストール中に認識し、パーティションを切ると、インストールできました。しかし、パーティションがうまく切れていなかったか、NVMeのハードディスクをブートできない仕様のBIOSなのか原因はわかりませんでしたが、OSは立ち上がりませんでした。

DVDへのSATAコネクタと、SAS用の電源からSATAのSSDをつなぎ、Windows10をインストールしました。ケーブルの黒色はGND、赤色は5V、黄色は12Vです。

問題はGPUカードです。ライザ型のPCIeソケットのライザを取り去れば、x16のコネクタが利用できます。しかし、CPU FANにぶつかり、挿しこめません。GPUカードの長さの短いタイプなら使えるかもしれません。ただ電源の容量が小さいので、GTX1050以下が望ましいでしょう。RX300 S7は電源容量が大きいのでGTX1060が使えました。電源ケーブルは自作します。

(※)パロディです。