手探り トランジスタの増幅回路 ④ 電流帰還バイアス その1 コレクタ電流1mA

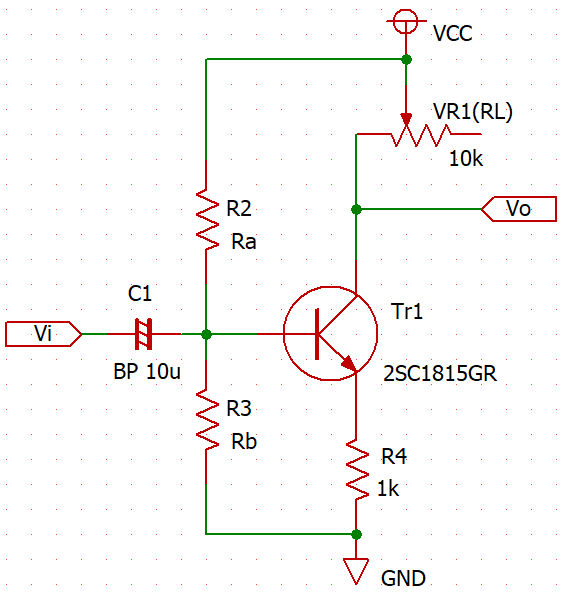

三つ目の電流帰還バイアス回路は、一番利用されています。特徴は次のとおりです。

- 設計時にhFEを考慮しなくてよいので、温度変化などで特性があまり変わらない

- 周波数特性が良い増幅器になる(理由は見つかっていない)

- ノイズが低い増幅器になる(理由は見つかっていない)

けれど、抵抗の数は多いです。R3がない回路もあるようなので、固定バイアス回路と異なるのは、エミッタに入っている電流帰還をかける1kΩの抵抗だけです。どこの抵抗から値を決めていけばよいのでしょうか。

検索すると、小信号用電流帰還バイアス回路では500Ω、1kΩ、2kΩが見つかりました。

負荷抵抗RLはよく出てくる10kΩのVRにします。

Vccは5Vです。

●コレクタ電流

基準としたエミッタ抵抗の部分から見ます。

コレクタ電流 Ic + ベース電流 Ibe = エミッタ抵抗R4の電圧降下分 Vr4 / 抵抗R4

ベース電流 Ibeはとても小さな電流なので省略します。

コレクタ電流 Ic = エミッタ抵抗R4の電圧降下分 Vr4 / 1kΩ

<とりあえずコレクタ電流1mA>

どこかに負荷線を引いた結果コレクタ電流を決めるのかもしれませんが、いろいろ試してみたいので、Ic=1mAにしていろいろな値を決めていきます。

エミッタ電圧Veは、1mA * 1k = 1V。それにVbe=0.6Vを加えたらベース電圧Vbになります。

Vb = 1 +0.6 = 1.6V

R2とR3を通してGNDへ流れる電流は、ベース電流の10倍以上にするようです。

ベース電流は、コレクタ電流/hFE = 1mA/200=5uAです。よって50uA流します。

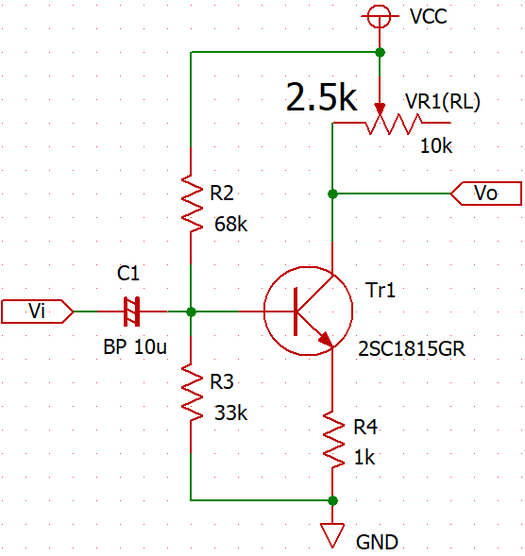

ベース電圧Vb=1.6Vなので、R3=1.6/50uA = 32kΩ R2=(5-1.6)/50uA=68kΩ

負荷抵抗の両端の電圧は2.5Vが適切なので、VR1=2.5/1mA=2.5kΩ付近にします。

回路は次のようになりました。R3は、32kに近い 33kΩにしました。

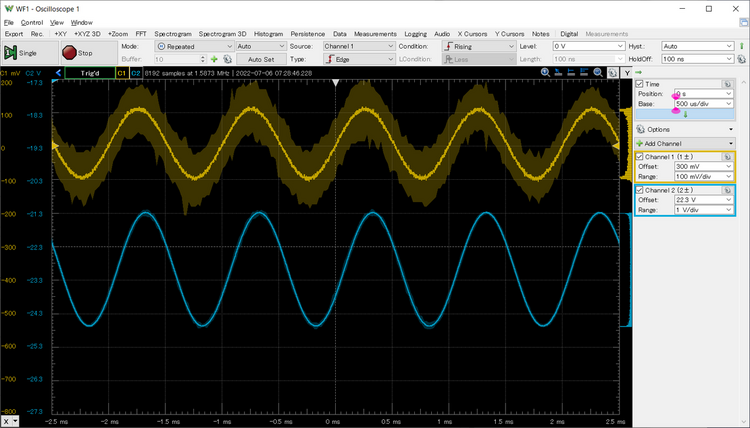

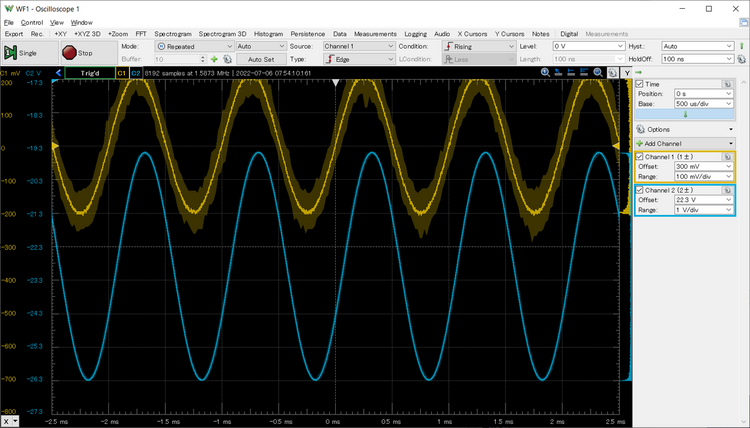

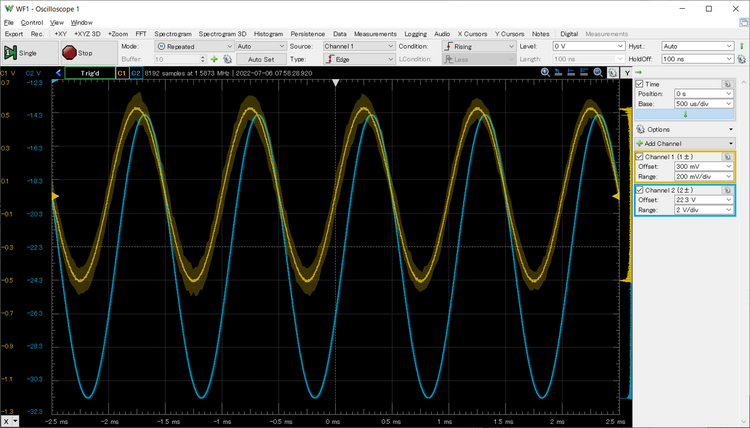

●入力信号 正弦波1kHz 100mVp-p

上の黄色が入力、下の青色が出力です。出力は、VoとVccの電圧を測っています。ピーク-ピークの電圧差は3.5Vなので、電流に換算すると、1.36mAp-pになります。

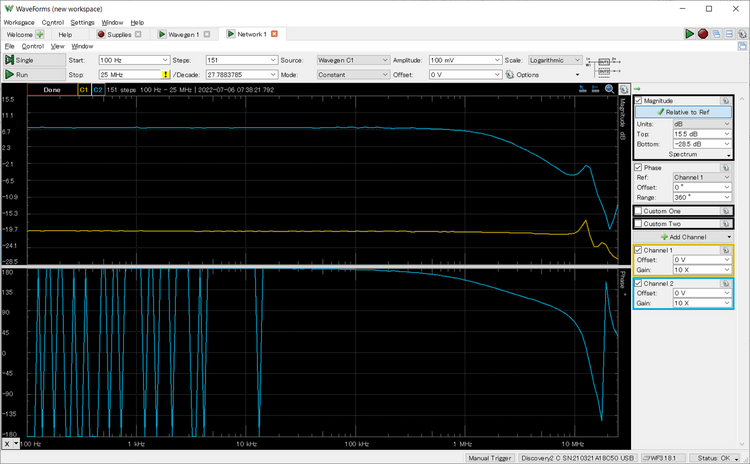

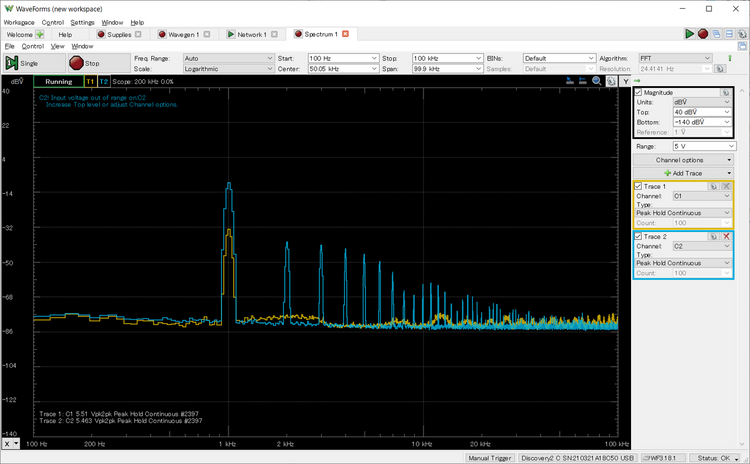

ボード線図を見ます。

入力はそのままでオシロスコープCH1、オシロスコープCH2をつないだ出力は、コレクタとGND間を測ります。

入力は-20dB、出力との差は約26.4dBあります。周波数帯域は、青色のラインが-3dB下がった付近とすれば、2~3MHzと読み取れます。

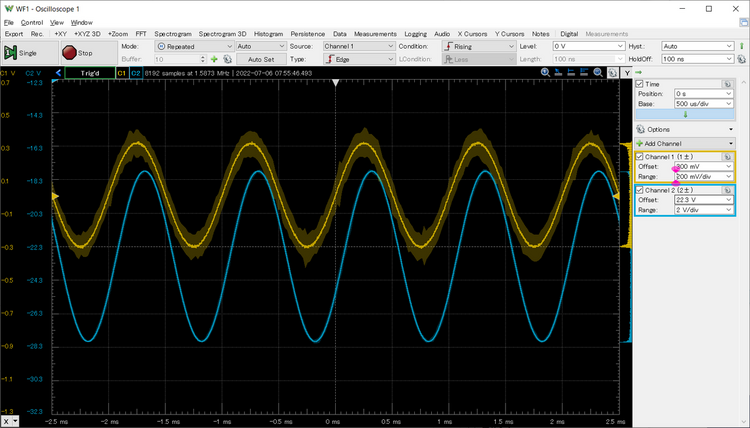

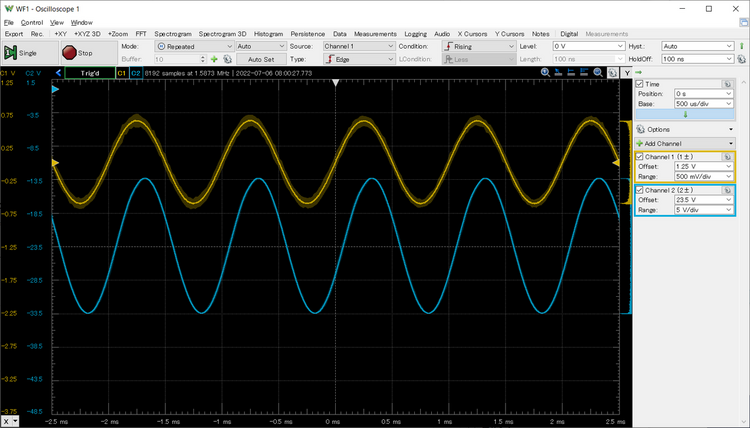

●入力信号 正弦波1kHz 200mVp-p

入力レベルを上げました。上の黄色が入力、下の青色が出力です。出力は、VoとVccの電圧を測っています。

きれいな波形です。

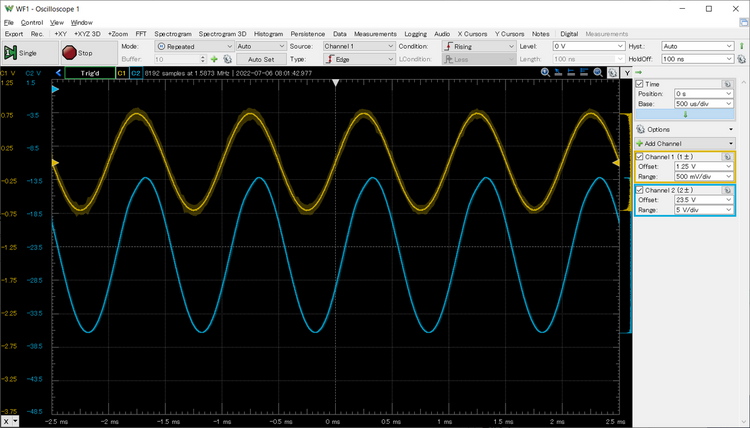

●入力信号 正弦波1kHz 300mVp-p

入力レベルを上げました。スケールは、半分にしました。上の黄色が入力、下の青色が出力です。出力は、VoとVccの電圧を測っています。

きれいな波形です。

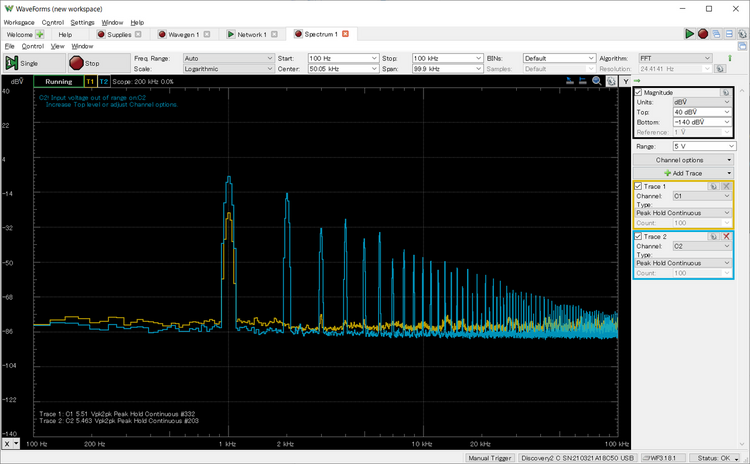

きれいな波形に見えますが、FFTで見ると、それなりに歪んでいることがわかります。

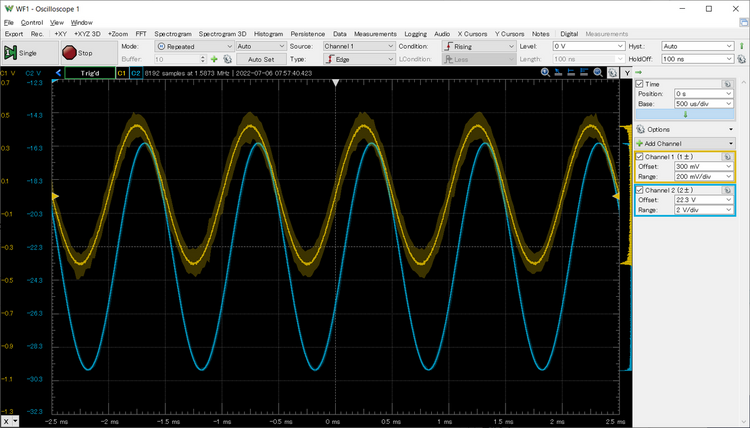

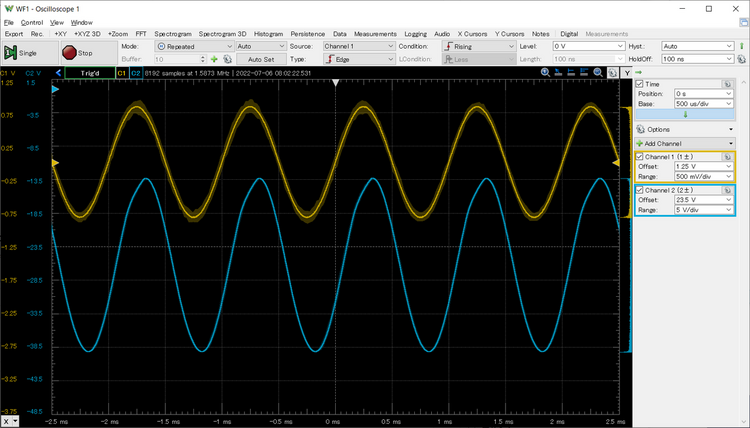

●入力信号 正弦波1kHz 400mVp-p

入力レベルを上げました。スケールは、半分にしました。上の黄色が入力、下の青色が出力です。出力は、VoとVccの電圧を測っています。

きれいな波形です。

●入力信号 正弦波1kHz 500mVp-p

入力レベルを上げました。スケールは、半分にしました。上の黄色が入力、下の青色が出力です。出力は、VoとVccの電圧を測っています。

きれいな波形です。

●入力信号 正弦波1kHz 600mVp-p

入力レベルを上げました。スケールは、変えました。上の黄色が入力、下の青色が出力です。出力は、VoとVccの電圧を測っています。

きれいな波形です。

●入力信号 正弦波1kHz 700mVp-p

入力レベルを上げました。上の黄色が入力、下の青色が出力です。出力は、VoとVccの電圧を測っています。

少し歪み始めました。

●入力信号 正弦波1kHz 800mVp-p

入力レベルを上げました。上の黄色が入力、下の青色が出力です。出力は、VoとVccの電圧を測っています。

プラス側のひずみが目立ちます。

FFTを見ます。