Raspberry Pi とVolumioで最先端オーディオを楽しむ その4 ケースに入れる

■裸のままだとかっこ悪いのでケースに入れる

●何はともあれ電源を用意

Raspberry Pi + I2S-DACをむき出しのままVolumio2を動かすのも不安なので、ケースに入れます。Raspberry Piは5Vの直流電源で動きますが、ここで利用したI2S-DACは6Vが必要です。

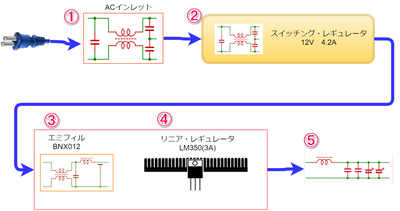

電源は次の構成にしました。

- スイッチング電源で12Vを出力

- 電源用フィルタでノイズを低減

- リニア・レギュレータで6Vにする。低い周波数のノイズを低減

●電源にはスイッチング電源とリニア電源がある

6Vの直流の電源を作るためには、

- 100V入力-6V出力のスイッチング電源

- 電源トランスで100V- 7Vに電圧を落とし、整流後、リニア・レギュレータで6V

の2通り方法があります。スイッチング電源を利用するとコンパクトに製作できますが、そのまま利用するにはノイズが大きいです。逆に、リニア・レギュレータは電源トランスの形状が大きく、たくさんの熱が出るのでコンパクトに作れません。整流時に電流のノイズが数十MHz帯域まで出るので、発生するノイズのレベルが低いわけではありません。

ここでは、2段構成にしました。スイッチング電源の自作は難しいので製品を購入します。

Raspberry Piが2.5A(最大。今回の用途では0.5A)ほどの電流が必要なので、余裕をもって瞬時には3A以上の電流を供給したいです。アマゾンなどでは12Vが出力できるスイッチング電源が安価に販売されています。

Lixada AC 110V/220V to DC 12V 4.2A 50W

100Vをつなぐと、12V約4Aの出力が取り出せます。この後ろに、LM350という電圧可変型リニア・レギュレータICで安定な6Vを得ます。次の図が電源の構成です。

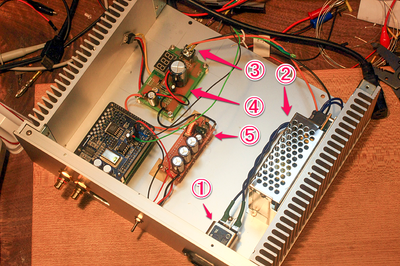

(1)は、(2)のスイッチング電源のノイズがAC100V側へ出ないように、そしてコンセント側からノイズが入ってこないようにするためのフィルタです。3Pの電源コネクタ内に実装されています。スイッチング電源の内部にも同じフィルタがありますが、よりノイズのレベルを下げたいので2段構えにします。

インレット・ノイズフィルター 250V3A RPE-2003

(3)は高い周波数のノイズをとるためのフィルタです。50Ωで測定された特性図がデータシートにありますが、現実にはもっと低いインピーダンスの電源回路で使われるので、効果は使ってみないとわかりません。

村田製作所 EMIフィルタ ブロックタイプエミフィル BNX012-01

(4)はキットを利用しました。放熱器はケースを利用します。

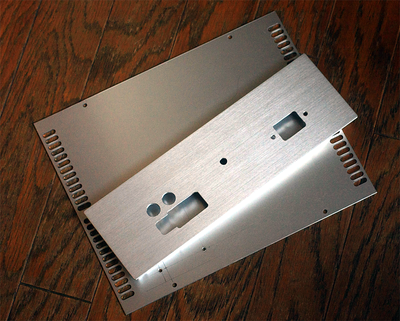

タカチ製 HY型縦型ヒートシンク式アルミサッシケース【HY88-28-23SS】

(5)はディファレンシャル・ノイズをとるためのフィルタです。

※(1)、(3)は、数百kHzか数十MHzのノーマル・モード(コモン・モード)とディファレンシャル・モードのノイズをとるフィルタです。(4)のリニア・レギュレータは、50~120Hzなどの周波数の低い領域のリプル・ノイズを低減します。

●Raspberry PiとI2S-DACの組み合わせ

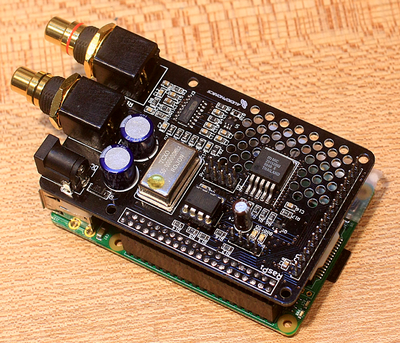

I2S-DACは、Audiophonics I-Sabre V3 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 2.0 A+ B+ / I2S を使いました。LCD(OLED)キャラクタ・ディスプレイを取り付けられますが、必要性を感じないので接続していません。

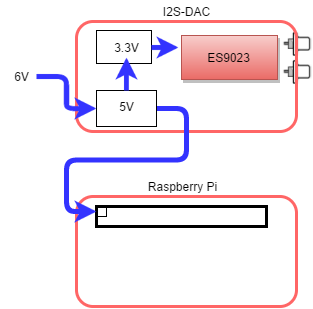

Raspberry Pi 3の上に重ねます。このI2S-DACボードに6Vをつなぐと、5Vと3.3Vの電源を作り、5VはRaspberry Pi 3へ、3.3VはES9023へ配給します。Raspberry Pi 3のマイクロUSBには何もつなぎません。

●電源のノイズをオシロスコープで見る

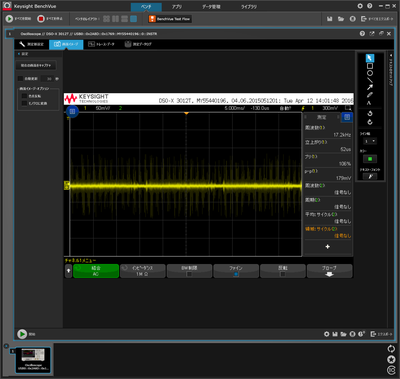

スイッチング電源の出力はノイズが大きいといわれます。対策をしたので、周波数軸(横軸)を変えて波形を見ます。スイッチング電源が出しているのこぎり状のノイズはそれほど大きくないです。けれど、アナログ回路には使いたくないレベルです。スパイク状の高い周波数のノイズがあります。これは、利用環境のコモン・モード・ノイズです。

|

|

|

|

オシロスコープのプローブをショートして、スイッチング電源の金属部分に触れた状態の波形です。入力をショートしているので本来何も見えないはずですが、鋭いノイズがあります。複数の周波数のコモン・モード・ノイズが、空中や電源、大地を通って製作している電子機器に飛び込んできます。コモン・モード・ノイズは、配線の途中で一部ディファレンシャル・ノイズに変化します。ディファレンシャル・ノイズの高い周波数成分は、ほかの回路にコモン・モード・ノイズとして飛び込みます。

(3)のフィルタの出力を見ます。のこぎり状の波形に変化はありませんが、高い周波数のノイズはレベルが下がっています。次のリニア・レギュレータの回路では高い周波数のノイズ成分を下げられないので、ここで低減します。

|

|

|

|

LM350の出力です。のこぎり波の周波数は数十kHzです。取り除けています。

|

|

|

|

この後、コイルとコンデンサでディファレンシャル・ノイズをさらに低減します。これで、電源はほぼきれいな状態でI2S-DAC基板に供給できました。

Raspberry Piの電源を入れます。そのときのES9023の3.3V電源端子のノイズです。電源だけより倍以上のレベルでノイズが観測できます。

|

|

|

|

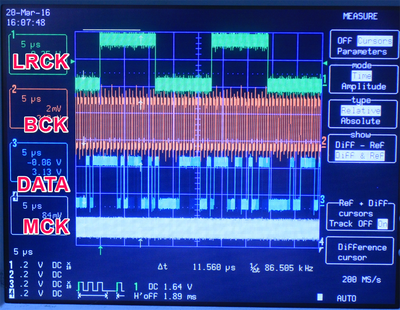

連載2回目でI2S信号の説明をしました。ステレオの左右の信号の始まりを示すLRCKクロックには、高い周波数のBCKやMCKが重畳されています。

192kHz/24ビットのBCKのクロックを拡大します。波形自体に大きなリンギングがあります。High/Lowの判別に問題ないくらい電圧ははっきり出ていますが、高い周波数成分を含んでいます。

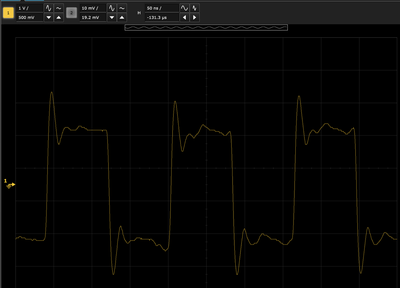

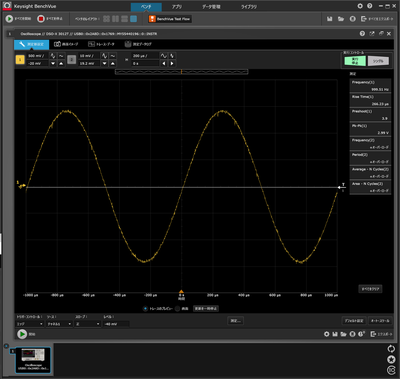

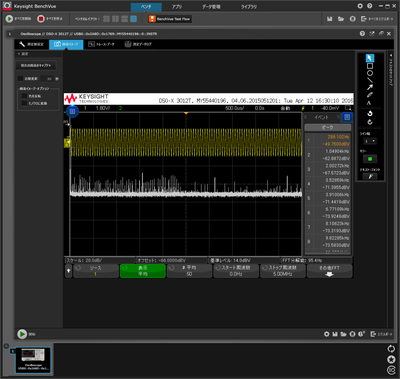

これら複数の方形波が組み合わされて、電源を汚していると思われます。しっかりプリント・パターンが作られていれば、出力には、それらの影響はないと思われます。実際の波形(1kHz)を次に示します。RCAの出力端子を見ています。無視できるかもしれない高い周波数のノイズが乗っています。スペクトル・アナライザで周波数成分を見ます。

Volumioで20kHzのサイン波を再生しています。2MHz付近まで、ノイズが集中しています。パターン設計を工夫してもう少し減らせられるように思えます。これらのノイズが可聴域に折り返しても、レベルが低いので現実には影響がないかもしれません。

●ケースの加工

USBやLANのコネクタ周りは、実物に合わせて削ずりました。しかし、リヤパネルのアルミ板自体が3mmと厚いため、挿し込んで使うUSBメモリのプラスチックのケース側が引っ掛かります。LANコネクタやUSBコネクタを奥まで挿し込めるぐらい、穴を広げました。加工にかかった時間は約4時間でした。

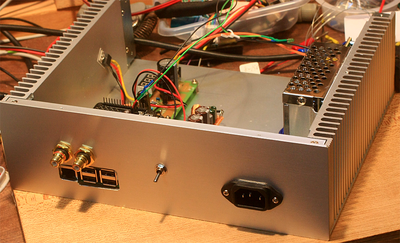

組み立てが終わったリアパネル側です。

内部の様子です。ケースはもう少し小さくてよかったかもしれません。

バックグラウンド

スイッチング電源;半導体デバイスをON/OFF制御することで、安定な電圧を取り出す電源です。狭義の意味ではAC100VもしくはAC220Vを入力とする場合に用いられ、直流電圧入力の場合をDC-DCコンバータと呼び分けることもあります。

直流電圧の入力より低い出力電圧を得るタイプ、直流電圧の入力より高い出力電圧を得るタイプでは回路構成が異なります。

一般に入力と出力はトランスなどで絶縁されていて、絶縁型と呼ばれます。マザーボードなどのプリント基板上に実装されるDC-DCコンバータには、非絶縁型もあります。

100円ショップなどの特別に低価格な製品を除き、スイッチング電源の入力側には、コモン・モードとディファレンシャル・モードのノイズ対策のフィルタが実装されています。スイッチング電源自体のノイズをAC100V側へ出さないようにします。この部分で使われるXコンと呼ばれるコンデンサは、容量が大きいほどノイズのレベルを下げられますが、漏電との兼ね合いから大きな容量は使えません。

PCのような汎用品の大半は台湾か中国製です。

リニア・レギュレータ;スイッチング電源に対して発熱が大きいのが特徴です。コンピュータが普及する前まで、真空管の時代からありました。

電子工作では「3端子レギュレータIC」が一番よく使われます。3.3V、5V、9V、12V、15Vなど、決まった電圧にそれぞれ製品があります。プラス電圧には78xx、マイナスには79xxという型番が知られています。プラス5V用では「7805」という名称です。扱える電流は、100mA、500mA、1Aがラインナップされています。

電圧を可変できるLM317、LM350などは古典的な電源用ICです。

上記のICは入力と出力の電圧の差が3V以上必要なため、その分が熱になります。その電圧差が0.2V程度でよいリニア・レギュレータICをLDOと呼びます。

電源トランス;真空管を使っていた時代はAC100Vを高い電圧に変換し、現在では、40V以下に下げるために変換するのが電源トランスです。スイッチング電源の内部ではAC100Vを直接整流し、高い周波数でトランス(コアはフェライト)を利用するので、小型にできます。AC100V(50/60Hz)用のトランスは大きくて重いです。また、高価です。

鉄の板もしくはケイ素鋼板(電磁鋼板)のEIコアを使ったタイプと、トロイダル・コアを使った製品が多く流通しています。トロイダル・コアは銅線が巻きにくく製造コストが上がるためにRコアという製造コストを下げた製品もオーディオ用には使われます。

利用環境のコモン・モード・ノイズ;コンピュータやオーディオ機器の電源プラグの多くは3Pです。しかし、日本の家庭内には2本しか配線されていません。なので、中央のピンは意味がないです。LED電球、電子レンジなど多くのノイズが家庭内で発生します。空中を含めて、これが、2本の電線に飛び込みます。2本に同じレベルでノイズが乗るので、コモン・モード・ノイズといいます。

海外の家庭用電源は、グラウンドにつながっている柱上トランスの中点が、3Pの中央端子に配線されています。したがって、電気機器に入った直後にあるコモン・モード・フィルタに入っているYコンと呼ばれるコンデンサの中点は、この3Pの中央端子につなぎます。高い周波数のノイズは、このYコンによって取り除かれ中央端子から外に出ていきます。

しかし、日本の家庭のコンセントに中央端子はありません。では、どこへつなげばいいのでしょうか。仮想グラウンドにつなぎます。どこにあるのでしょうか。それは、近辺で面積の広い金属面です。近くにフレーム・グラウンド(FG)があれば、そこにつなぎます。シグナル・グラウンド(SG。通常回路のグラウンド)につなげば、直流的には、Yコンの一方のコンデンサはショートしているのと同じになります。コモン・モード・チョーク・コイルの部分はインピーダンスが高いので、高周波的には意味があります。金属部分で渦電流として流れ熱になって消費されます。