Arduino Nano R4の活用 ⑩ I2C 湿度・温度センサHS3003 Wire①

Arduino Nano R4のI2Cバスに気圧センサLPS22HBをつないで、Wireライブラリを使って気圧データを読みだしました。

Arduino Nano R4の活用 ⑥ I2C LPS22HB Wire①

Arduino Nano R4の活用 ⑧ I2C LPS22HB Wire②

このI2Cバスは、センサ類のデバイスを数珠つなぎにできます。今回、ルネサスの湿度・温度センサHS3003をつなぎます。

(※)HS3003は執筆している2025年で製造中止が決まっています。流通在庫はあると思われます。

●環境

- Arduino IDE;2.3.5

- Windows11;24H2

- Arduino Nano R4 1.5.1 PCはマザーボードのUSBポートから直接つなぐ。

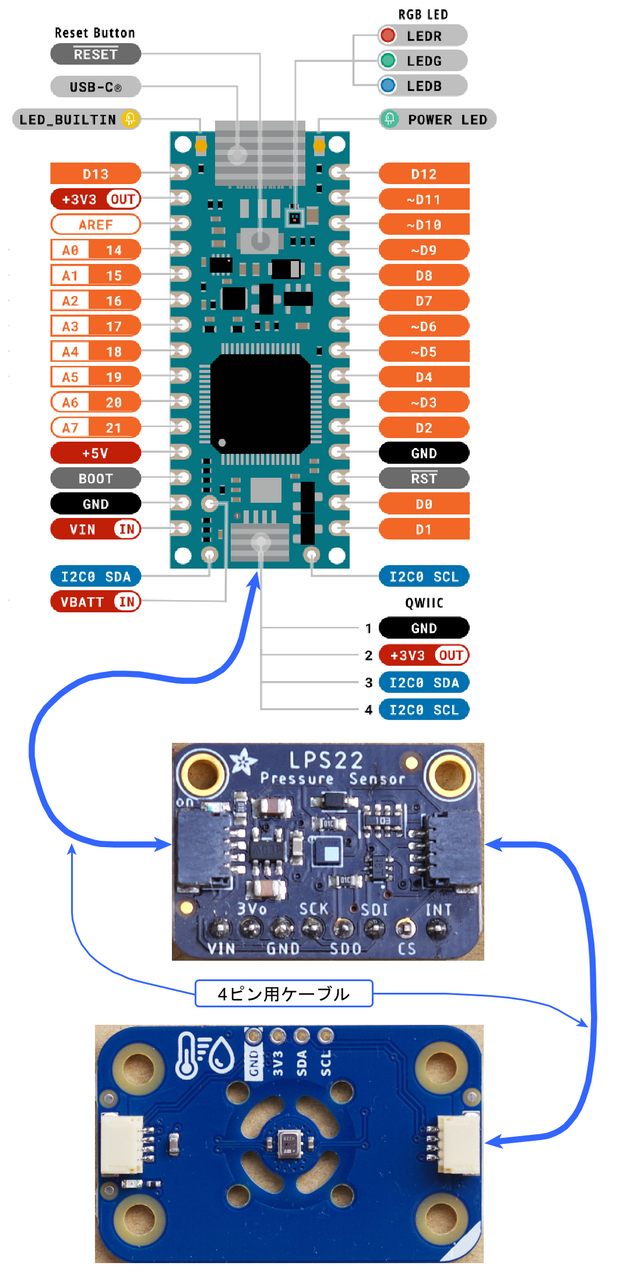

●接続

Arduino Nano R4のQWIICコネクタにつなぎます。単独でもよいのですが、ここではLPS22HBボードのコネクタにつなぎます。どちらのボードも二つのコネクタを搭載しています。

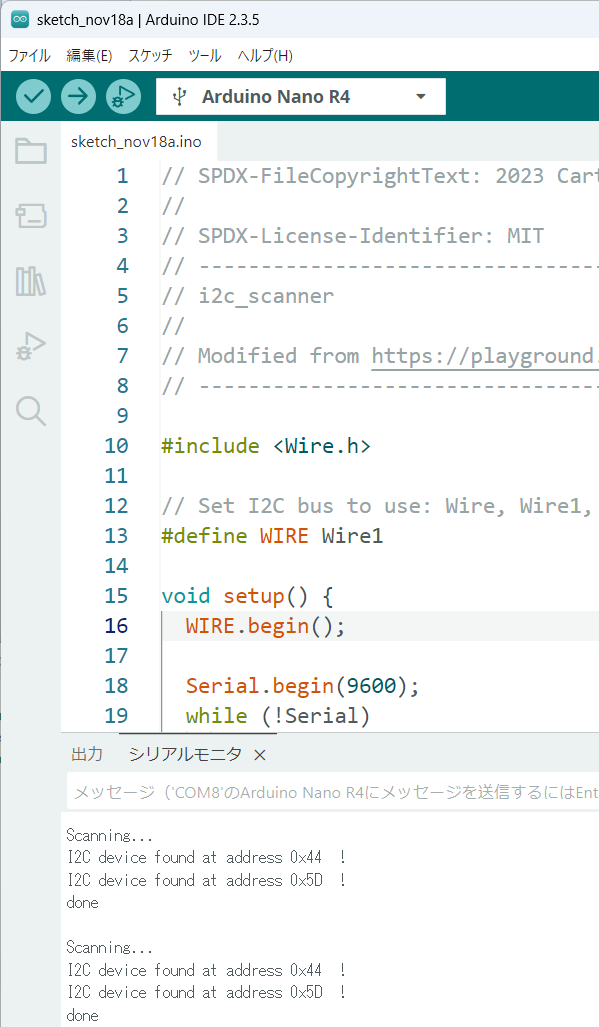

scannerで、デバイスを検索します。

(引用)How to Scan and Detect I2C Addresses

// SPDX-FileCopyrightText: 2023 Carter Nelson for Adafruit Industries

//

// SPDX-License-Identifier: MIT

// --------------------------------------

// i2c_scanner

//

// Modified from https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/

// --------------------------------------

#include <Wire.h>

// Set I2C bus to use: Wire, Wire1, etc.

#define WIRE Wire1

void setup() {

WIRE.begin();

Serial.begin(9600);

while (!Serial)

delay(10);

Serial.println("\nI2C Scanner");

}

void loop() {

byte error, address;

int nDevices;

Serial.println("Scanning...");

nDevices = 0;

for(address = 1; address < 127; address++ )

{

// The i2c_scanner uses the return value of

// the Write.endTransmisstion to see if

// a device did acknowledge to the address.

WIRE.beginTransmission(address);

error = WIRE.endTransmission();

if (error == 0)

{

Serial.print("I2C device found at address 0x");

if (address<16)

Serial.print("0");

Serial.print(address,HEX);

Serial.println(" !");

nDevices++;

}

else if (error==4)

{

Serial.print("Unknown error at address 0x");

if (address<16)

Serial.print("0");

Serial.println(address,HEX);

}

}

if (nDevices == 0)

Serial.println("No I2C devices found\n");

else

Serial.println("done\n");

delay(5000); // wait 5 seconds for next scan

}

実行すると、0x5dはLPS22HBで、0x44はHS3003です。

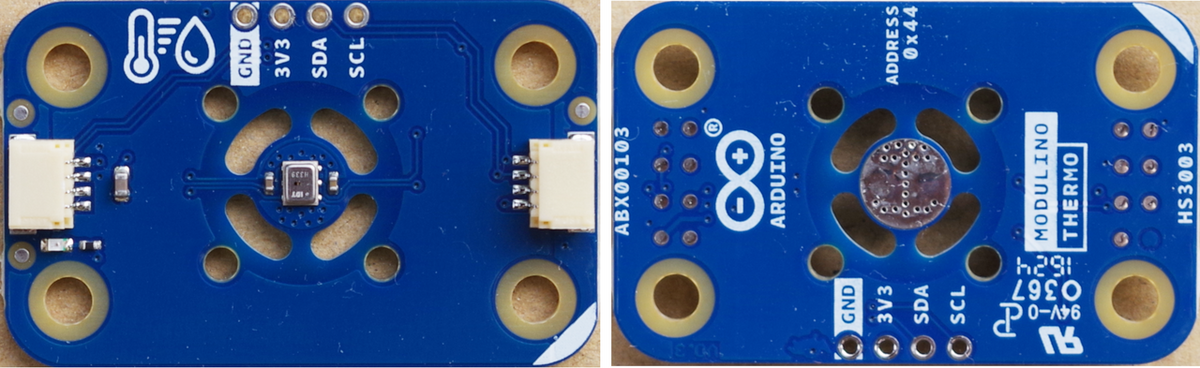

●湿度・温度センサHS3003のボード

利用したHS3003のボードはArduinoの製品で、スイッチサイエンスから入手しました。

●湿度・温度センサHS3003の主なスペック

- 湿度測定範囲 0~100% RH

- 確度 ±1.5% RH, typical (HS3x01,10~90% RH, 25℃)

- 解像度 0.01% RH, typical (セットできるのは8, 10, 12, 14ビット)

- レスポンス 1秒

- 温度測定範囲 -40~125℃

- 確度 ±0.25℃(0~70°C )

- 解像度 14ビット;0.015℃

- レスポンス 2秒

- I2Cバス 20~400kHz

- スレーブ・アドレス 0x44

●Arduino Plug and Make Kit

このセンサ・ボードは単独でも入手できますが、Arduino Plug and Make Kitを購入しました。

Arduino Plug and Make Kit スイッチサイエンスのチュートリアル

専用のライブラリ Arduino_Modulino

専用の解説ページ Plug and Make Kit

Arduino_Modulinoライブラリのソースには、Hexダンプが書かれていて、C言語のソースは読めません。

●HS3003のコマンド

ArduinoのライブラリはNano 33 BLE Sense R2用があります。

ここではWireライブラリで湿度と温度を読みだします。

電源ON時にはスリープ・モードになっています。

スリープから測定に移行するためには、MRコマンドを送ります。これはスレーブ・アドレス7ビットの後に0を送ることで実現します。つまり、何かのコマンドを書き込めば変換を開始し、14ビットのデータが出力レジスタに入ります。

新しいデータを読み取るには14ビットのときに34msかかります。そのため、新しいデータかどうかを確認する必要があります。湿度データの上位2ビットがステータス・ビットになっており、'01'では前のデータで、'00'では新しくなったデータです。ただし、パワー・オン・リセット直後に'01'が返りますが、無効なデータです。

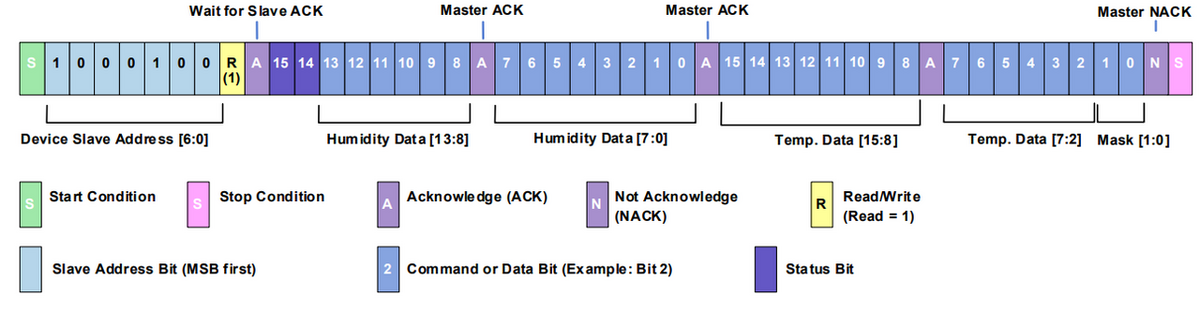

測定データの読み取りは、次のようにします。2バイトのデータは、上位、下位の順番で送られます。

スレーブ・アドレスをリードで送ると、湿度が2バイト送られてきます。先頭の2バイトはステータス・ビットなので捨て去り、14ビット・データを得ます。

続いて温度データが2バイト送られてきます。末尾2ビットは不要ビットなのでマスクして、14ビットのデータを得ます。

読みだしたデータは、次の変換式で、湿度と温度になります。

湿度は、(14ビット・データ /( 2^14 - 1))* 100

温度は、(14ビット・データ / (2^14 - 1))* 165 - 40

●スケッチ

ステータスのチェックでは、いつも00だったので、古いデータである01になったときの処理を記述していません。

#include <Wire.h>

const uint8_t HS3003_address = 0x44;

uint8_t result[4];

float humidity, temperature;

uint8_t status;

void setup() {

Wire1.begin();

Serial.begin(9600);

delay(1000);

Serial.println("\nstart ");

}

void loop() {

Wire1.beginTransmission(HS3003_address);

Wire1.write((uint8_t)0);

Wire1.endTransmission();

delay(35); // 14bit

status = readSensor();

Serial.print(status);Serial.print(" ");

// need SENSOR_BUSY delay

Serial.print(result[0],HEX);Serial.print(" ");

Serial.print(result[1],HEX);Serial.print(" ;");

Serial.print(humidity);

Serial.print("\t\t\t");

Serial.print(result[2],HEX);Serial.print(" ");

Serial.print(result[3],HEX);Serial.print(" ;");

Serial.println(temperature);

delay(3000);

}

uint8_t readSensor(){

Wire1.requestFrom(HS3003_address, 4);

result[0] = Wire1.read();

result[1] = Wire1.read();

uint16_t raw_humidity = ((result[0] & 0x3f) << 8 | result[1]);

humidity = (raw_humidity / (pow(2,14) - 1)) * 100.0;

result[2] = Wire1.read();

result[3] = Wire1.read();

uint16_t raw_temperature = ((result[2]) << 8 | result[3] & 0xFC) >> 2;

temperature = (raw_temperature / (pow(2,14) - 1)) * 165.0 - 40;

return (result[0] >> 6);

}

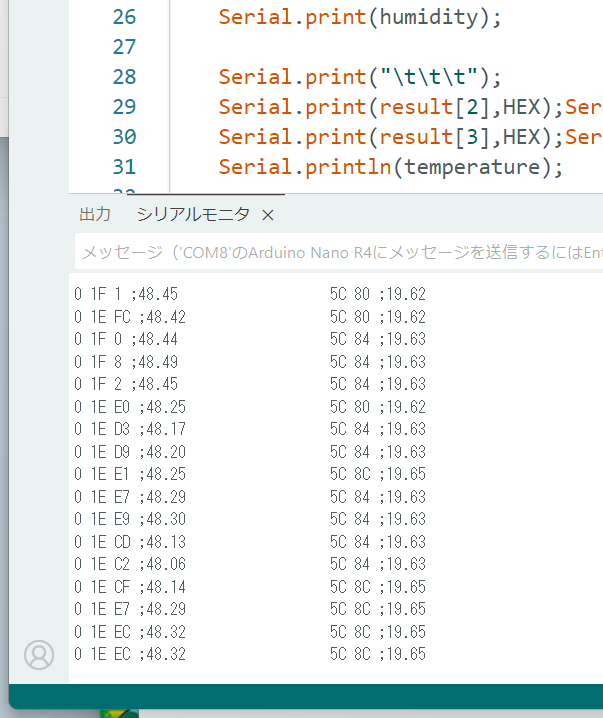

実行している様子です。左が湿度、右が温度です。