今から始める電子工作 ① はじまりは10年前

フィジカル・コンピューティングという言葉は、MITから出てきたように記憶しています。同じころ、電子回路設計/製作、コンピュータのプログラマにかかわらない人たちがコンピュータを利用するという流れで、Arduinoが世の中に出てきました。普及を始めたのは2009年ごろ?でしょうか。神崎 康宏氏の「Arduinoで計る、測る、量る」が2012年の発行です。

●扱いやすい8ビット・マイコン

いま、PCで使われているマイコンは64ビットです。さかのぼれば、386という32ビット・マイコンがその最初のCPUでした。作っていたインテルは、もともとメモリ・メーカでしたが、日本のビジコン社の依頼で4004という4ビット・マイコンを作り、8ビットになった8008から進化した8080Aという普及のきっかけとなったマイコンが生まれました。

8080Aは8085やZ80という命令セットを同じくしたマイコンを生み出し、市場は拡大していきました。車のエンジン・コントロールに使われ始めたり、NCの制御など、産業用に普及していきました。

マイクロチップ社は、PICという8ビット・マイコンで、I/Oがたくさん使える制御用マイコンを出し、低価格を武器に普及していきます。クロック効率の良いマイコンを設計した大学生のCPUを実際に作ったのがアトメル社で、AVRシリーズとして普及し、これは、Arduinoの最初のメイン・プロセッサになりました。

イギリスのCPU設計会社のarmは、この市場に対して、32ビット・マイコンでありながら、既存の8ビット・マイコンと価格勝負のできるCortex-Mシリーズを発表し、普及しています。

それを採用したのが、今回利用するArduino Uno R4シリーズです。マイコンはルネサス製です。

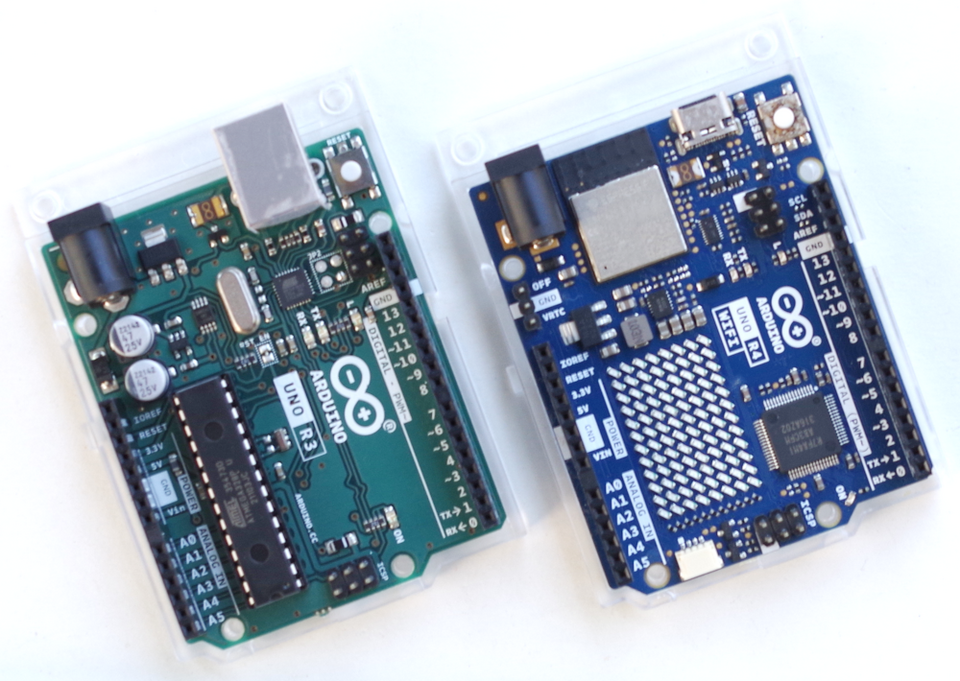

写真左がArduino Uno R3、右がArduino Uno R4です。扱う電圧やピン配置に互換性が保たれています。

マイコン、CPU、プロセッサという用語は、同じことを指しています。

●手軽な開発環境

マイコンの開発環境は、高価な専用の装置が必要でした。Arduinoは普及しているUSBケーブルをPCとつなぐだけで、無償の開発環境をダウンロードすれば、すぐにプログラムが作り始められます。

USBの規格ができた後、だれも使わなかったのですが、アップル社が利用し始めたことで普及をはじめました。miniのコネクタの規格では1Aの電流しか流せませんが、スマホなどの充電器に利用し始めて、2Aやそれ以上の電流を細い電源ケーブルに流し、電圧降下がある!って文句を言っています。

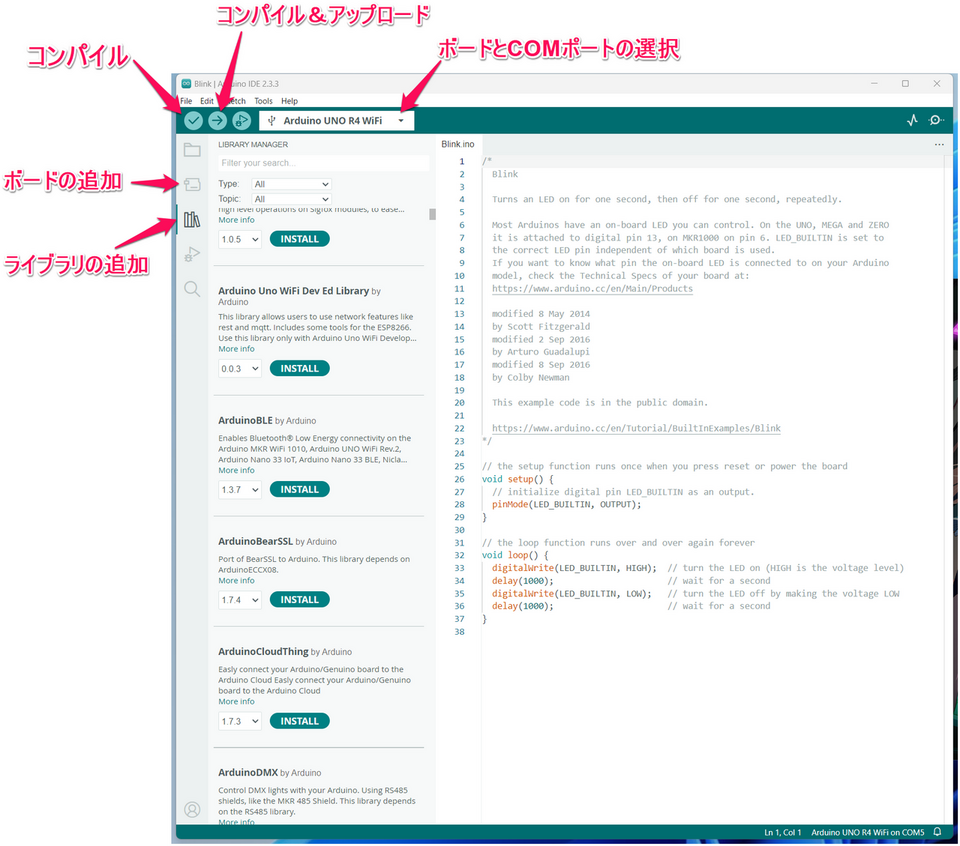

Arduinoの開発環境はArduino IDEという呼び方をします。現時点で、バージョン2.23です。IDEは、統合開発環境という意味です。

- プログラムを入力・修正するエディッタが、シンプルで使いやすいです。

- プログラムをコンパイルできます。コンパイルとリンカを動かし実行コードを作り、Arduino本体にアップロードできる機能が一つのボタンを押せば可能です。

- デバッグができます。でも、ほとんど使われません。

プログラムには、コメントが追加できますが、そこで日本語の入力も可能です。しかし、日本語の空白が英語の空白と見た目が変わらないのですが、コメント外で使うとコンパイルのエラーになります。

●二つのモデル

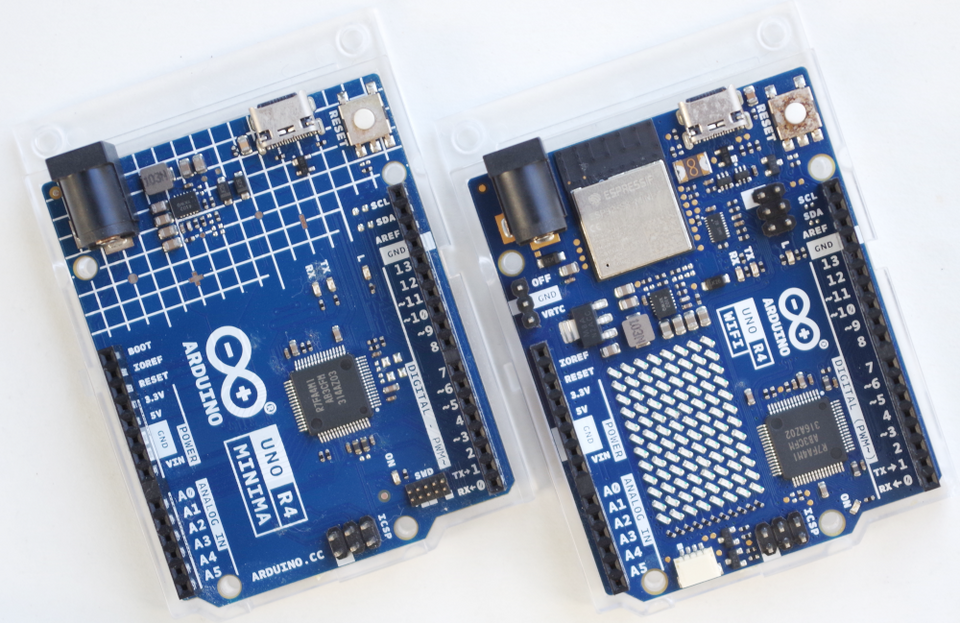

Arduino Uno R4には、Arduino UNO R4 MinimaとArduino UNO R4 WiFiの二つのモデルがあります。この連載では、Wi-FiとBLEが利用できる「Arduino UNO R4 WiFi」を利用します。

●STEMとも呼ばれていた

フィジカル・コンピューティングという言葉は、数年前、STEM教育の中に混じっていきました。最近、そいう掛け声は聞こえなくなったように感じます。

1980年代8080Aが普及していたころ、温度を測ったり、モータを動かすという使い方は、広い知識と経験が必要でした。それを、ほんの数%の知識量で同じことが実現できるのがArduinoです。量産することもありません。たった1セットを作るという使い方は一般的です。