Arduino夏休み<架空>ワークショップ②「温度計を作る」 3回で読み切りの1回目 パーツの選定

気象庁の発表する気温は、百葉箱に入った温度計の値を記録したものです。百葉箱は、風通しの良い場所に建てられています。ですから、夏、室外の日が当たるところに出ると、気象庁の言っている温度とはまったく違うね、と感じます。

と文句を言うよりも、実際に日差しが当たっている場所の温度を測ってみましょう。

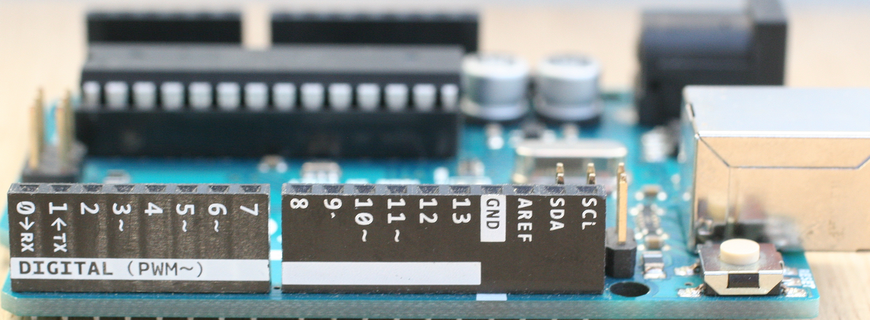

●Arduino UNOを使う

マイコン・ボードArduino UNOを入手します。10年ぐらい前から、電子工作ではスタンダード的なマイコン・ボードです。ソフトの開発は、無償で利用できるArduino IDEをダウンロードして利用します。

アマゾンで純正を探すとこれだけ?が見つかりました。純正以外でも問題はないのですが。正式名称は、Arduino UNO R3です。PCと接続するのにUSBケーブルが必要です。写真のように、コネクタは、最近ほとんど見ないBオスです。

1冊だけでも書籍があると安心という方には、次の本がお勧めです。

●温度センサは入手しやすいの

アマゾンで、「温度センサー Arduino」で検索した最初のページの表示です。

- 防水タイプのDS18B20

- 温湿度センサDHT11

- 100℃以上も測れる熱電対用

- 台風接近の気圧変化も測れるBMP280

などが表示されました。

ここでは、2mのケーブルがついているDS18B20を選択します。primeの表示があるのは、国内配送です。そうでないのは、多くは中国から発送になるので、2~4週間待つことになります。

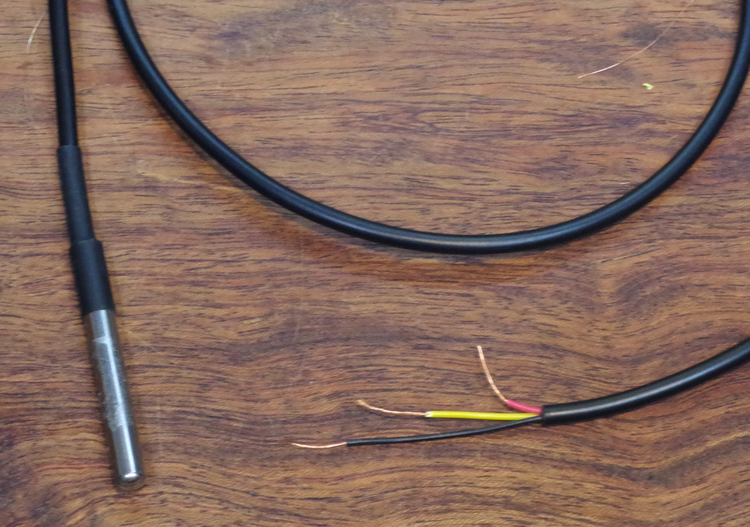

●はんだ付けはする

センサDS18B20の出力は3本のリード線がむき出しになっています。これをArduino UNOのコネクタに取り付けないといけません。

ジャンパピンのオスが必要です。

必要なのは三つだけですが、たくさん入っています。さらに圧着工具が必要です。

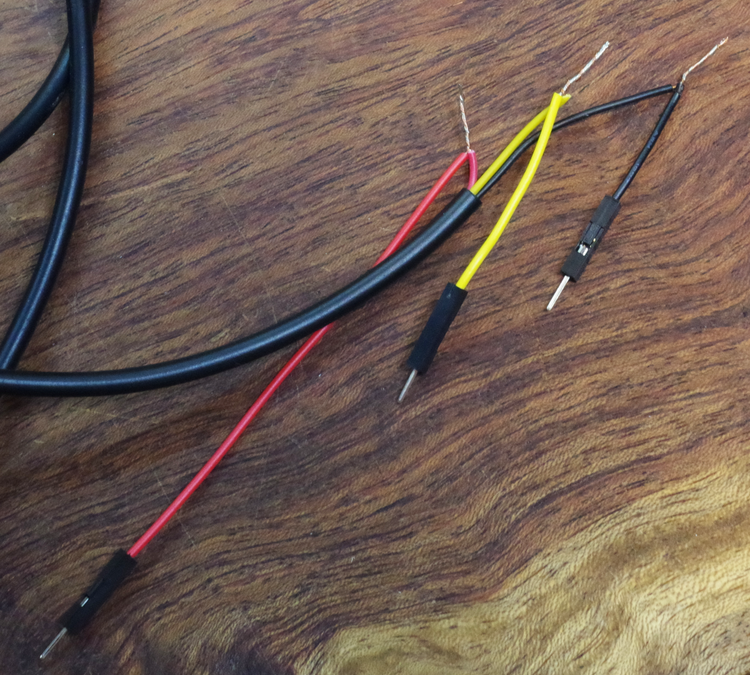

そこで、出来合いのを購入します。オス-メスです。長さは15から20cmぐらいです。

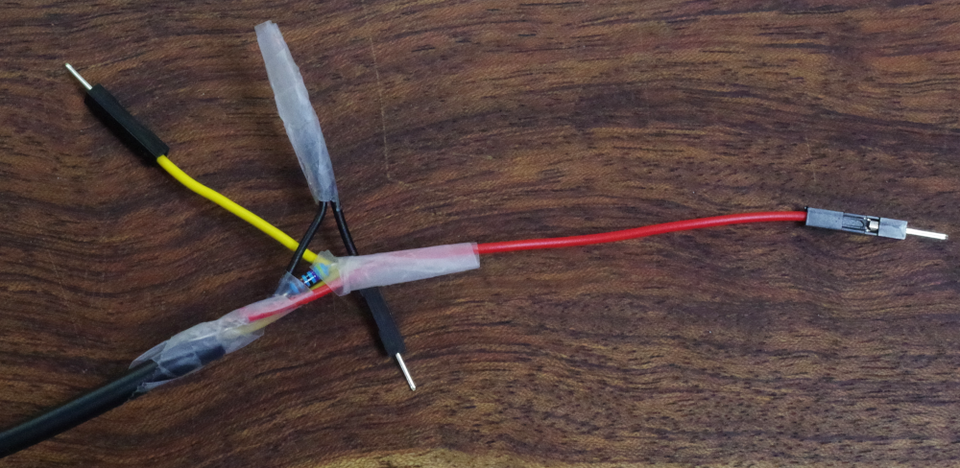

このケーブルを割いて、3本独立させ、ケーブルの真ん中付近でカットします。ニッパーで被覆をむき、センサのケーブルとよじり、はんだ付けをし、テープでその周りをぐるぐるとまいて絶縁します。

はんだ付けをしないでも、銅線をより合わせて、テープで巻くだけでも、数日なら接触しているかもしれません。お勧めではありません。

●外に持ち出しても温度が表示できるように

I2CインターフェースでつなぐOLEDディスプレイを入手します。

1個でよいなら、https://amzn.to/3wSMeThがあります。

コラム お勧めでない方法

センサのリード線を15mmほど被覆をむく

ジャンパケーブルの被覆をむいて、より合わせる

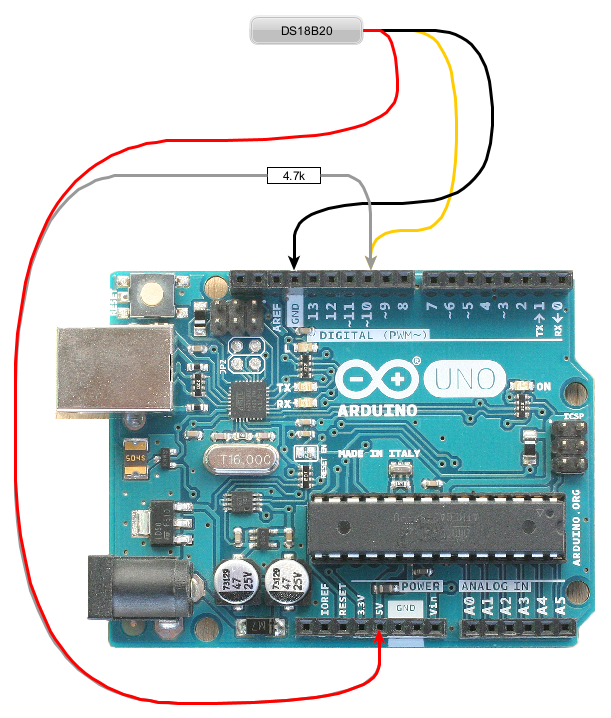

黄色の信号線と赤色の電源の間に4.7k(1/4W)の抵抗をより合わせる

しっかりとテープで巻く

実際につなぐときの配線図です。

忘れていました。4.7kオームの抵抗はどうしましょう。600から1200個入というのもそれほど高価ではありませんが。1/4W=0.25Wです。1Wや2Wでも問題なく使えます。というか、1/6WでもOKです。