初心者のためのLTspice入門 LCRを用いた回路の検討(9)電圧依存電圧源のLaplace オプション

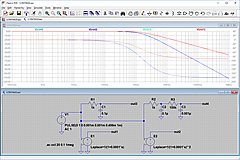

ハイカット(ローパス)フィルタの周波数特性を調べます。メニュー・バーの、 Simulation >Edit Simulation Cmd を選択して表示されるEdit Simulation Comma

CR回路の位相のずれを利用して発振回路を作る(1) -3dBの減衰

■CR回路の周波数特性、位相の推移を調べる 次に示すC-R回路は交流信号を加えると、所定の周波数からオクターブ当たり6dBの比率で減衰するハイカット・フィルタとなります。また位相が90度ずれます。 減

LTspice シミュレーション クイック・スタート(3)

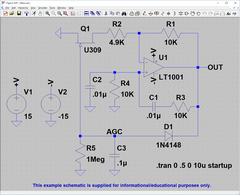

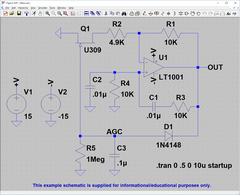

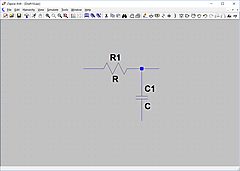

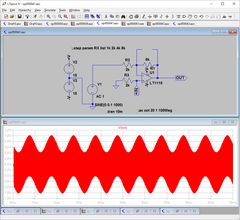

■発振と位相補正 前回R1、R2を10kΩに変更すると、次に示すように高域の位相が大きく変化し180度以上になり発振してしまいました。 次に示すように、R2にパラレルにコンデンサC1を接続して位相を変

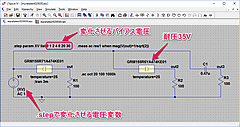

LTspiceで積層セラミック・コンデンサの直流バイアスによる容量変化を調べる (2)

■定格電圧が大きな積層セラミック・コンデンサで直流バイアスを変化させると 定格電圧が大きな積層セラミック・コンデンサの直流バイアスによる容量変化がどのようになるか確認します。 前回は、定格電圧10V、

LTspiceでOPアンプの特性を調べてみる(5)コンデンサの役割 その2

■コンデンサの使い分けと周波数特性 コンデンサは手元に並べるだけで次に示すように多くの種類があります。左から電解コンデンサ、フィルム・コンデンサ、メタライズド・フィルム・コンデンサ、積層セラミック・コ

LTspiceでOPアンプの特性を調べてみる(2)LT1115の反転増幅器

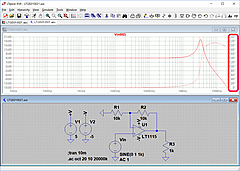

■シミューションでもOPアンプの発振状態を確認できる 今回は、リニアテクノロジー社のオーディオ用のOPアンプLT1115を利用して、OPアンプが発振する様子をシミュレートします。 ●LT1115の反転