電流プローブ入門 その2 電流波形がすごいことになっている

■AC100Vの電流波形は異常な形をしている

AC100Vといえば、電圧で見ると正弦波=サイン波=sin波ですね。でも、電流は異なっています。オシロスコープはPicoScope 5242B、電流プローブはCP-07Cを使いました。

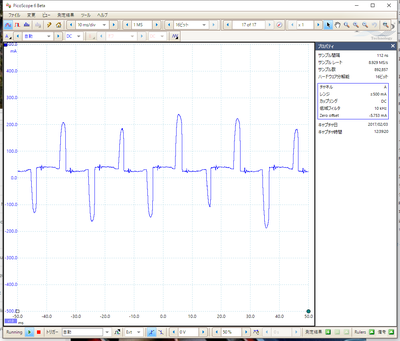

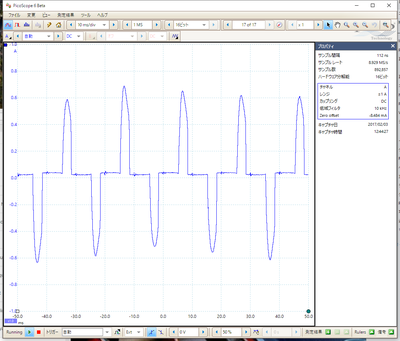

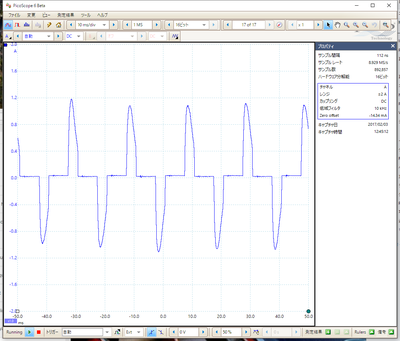

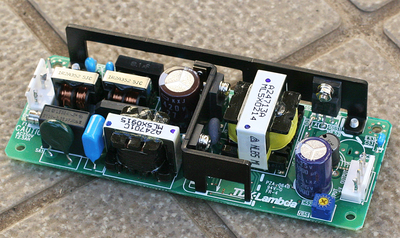

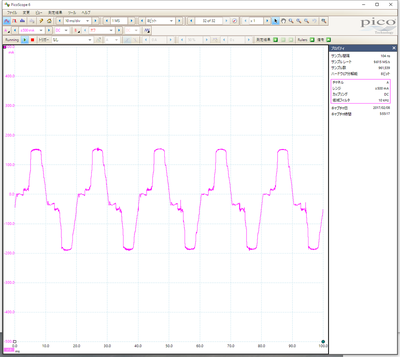

スイッチング電源に電子負荷をつなぎ電流を流します。

0.5Aです。

1Aです。

2Aです。直流出力の電流が増えると1次側の電流値も増え、波形は鋭くなっています。

●高調波電流規制対応スイッチング電源

スイッチング電源のAC100Vの入力にはコモン・モード・フィルタが入っています。その次にブリッジ・ダイオードで整流され、コンデンサが入り、脈流を直流に変換します。このコンデンサに電流が充電されるときが、この波形です。脈流を直流に変換するもうひとつの方法、チョーク入力では、このような鋭い電流波形にはなりません。

このような鋭い電流波形は、するどい形状をしているので高調波を出します。また、電力会社にとっても都合が悪いようで、規制があります。単純には、抵抗やコイル(リアクトル)を整流回路に入れて、鋭い波形の頭を押さえるという方法が古くからあります。現在、高調波電流規制対応と書かれたスイッチング電源にはPFC(Power Factor Correction)とかアクティブ・フィルタと呼ばれる本体のDC-DCコンバータの前にもう一つのDC-DCコンバータが入っています。力率改善回路とも呼ばれます。

二つのDC-DCコンバータが入っているので、効率は二つの値を掛け合わせるので、PFCなしに比べると効率は落ちます。

その結果AC-DCアダプタの形状は大きくなり、価格は上がるので、ノートPCなどでは、規制のワット数以下(例えば75W)になるようなモデルをメインに出荷しています。ワット数の小さな電子機器は規制対象外でしたが、ほとんど電子機器がスイッチング電源を利用するようになってきたので、そのワット数は引き下げられる傾向があります。

上記のスイッチング電源は、世界の電源の大半を作っている中国の製品をアマゾンで購入しました。PFC回路の入っているTDK-LAMBDA ZWS50BAF-12もアマゾンで購入できます。

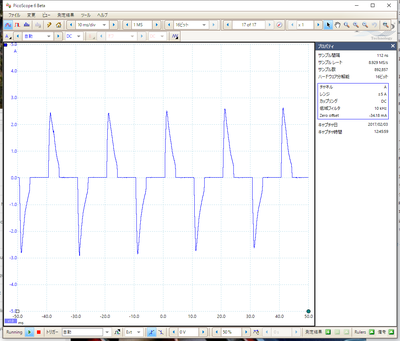

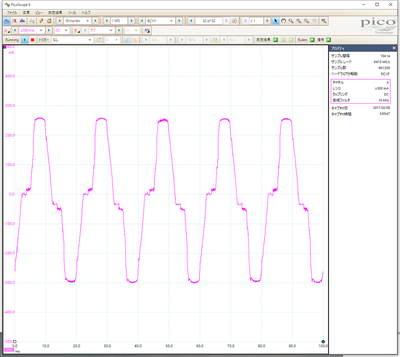

スイッチング電源TDK-LAMBDA ZWS50BAF-12に電子負荷をつなぎ電流を流します。

0.5Aです。

1Aです。

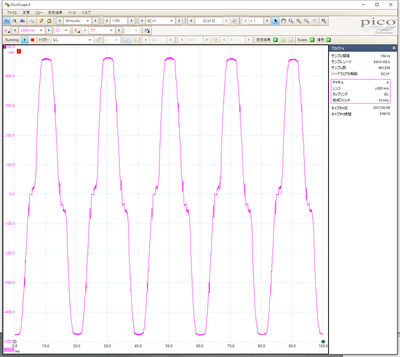

2Aです。正弦波ではありませんが、ずいぶん滑らかな波形になっています。

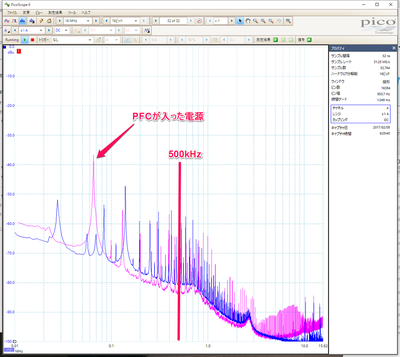

電流プローブの波形をFFTで分析し、高調波を比べると次のように異なります。PFC(ピンク色)が入っているからといって、高調波が全体的に少ないレベルではないようです。500KHz以上では規制レベルがそれより低い周波数に比べて厳しくなります。PFC対策の電源のほうがノイズ・レベルが低くなっているのがわかります。

プローブのカタログ・スペック上の周波数帯域は5MHzですが、実測したところ2MHz付近が限界と思われます。