初心者のためのLTspice 入門 AC電源から直流電源を作る(3)ダイオードによる全波整流回路

今回は、トランスでAC100Vの商用電源と絶縁され、電圧が下げられた交流電源を整流して利用します。

前回は半波整流回路でしたが、秋月電子通商で販売しているトヨデンのトランス30V 0.5A(HT3005)を例に、ここでは全波整流回路を考えます。写真は、同社の電圧の異なるモデルです。

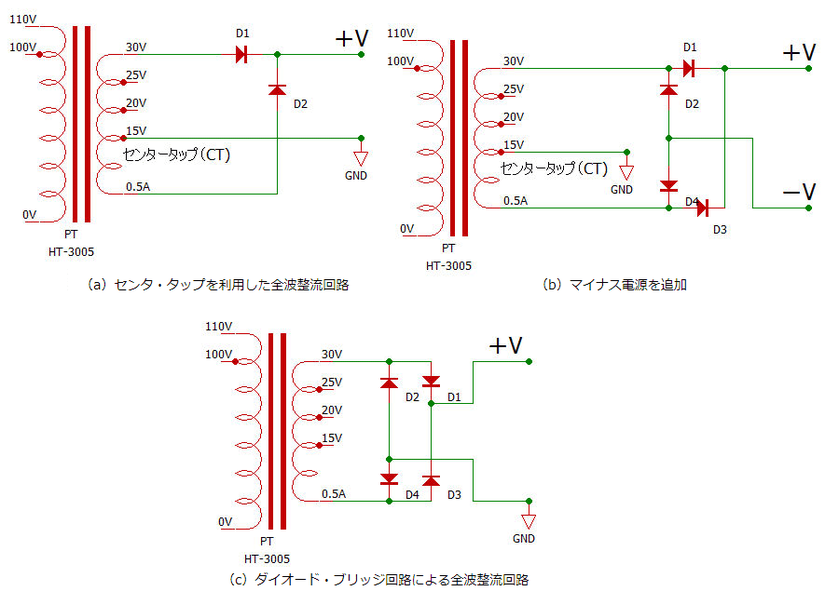

トランスHT3005は、最大電圧は30Vで、15Vのタップが30Vの巻き線の中間に用意されています。この中間のタップをセンタ・タップと呼びます。このセンタ・タップが用意されているため、次に示すように多様な利用方法が選択できます。

|

(a)センタ・タップを利用した全波整流回路 センタ・タップをGND電位にして半波整流回路を組み合わせて全波整流回路を実現します。電源となる回路で、電流は交互にどちらか一方のダイオードにしか流れません。そのためダイオードによる損失は1本分のみです。具体的な動作の様子はシミュレータで確認します。 (b)マイナス電源を追加 (a)の回路では出力の半分しか利用していないので、残りでマイナスの電源を構成しています。 (c)ダイオード・ブリッジ回路による全波整流回路 一般的に利用される整流回路です。電源からの電流経路のプラス側とマイナス側の両方にダイオードが存在するためセンタ・タップ式に比べダイオードによる損失は倍になります。 |

●センタ・タップ方式の全波整流回路

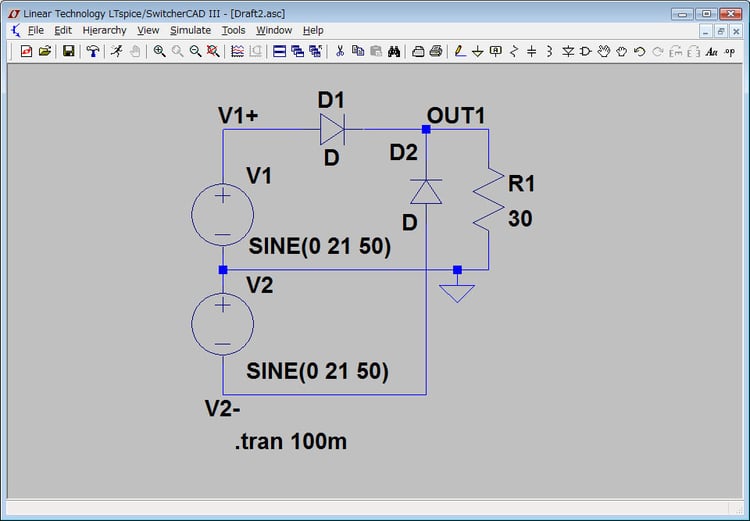

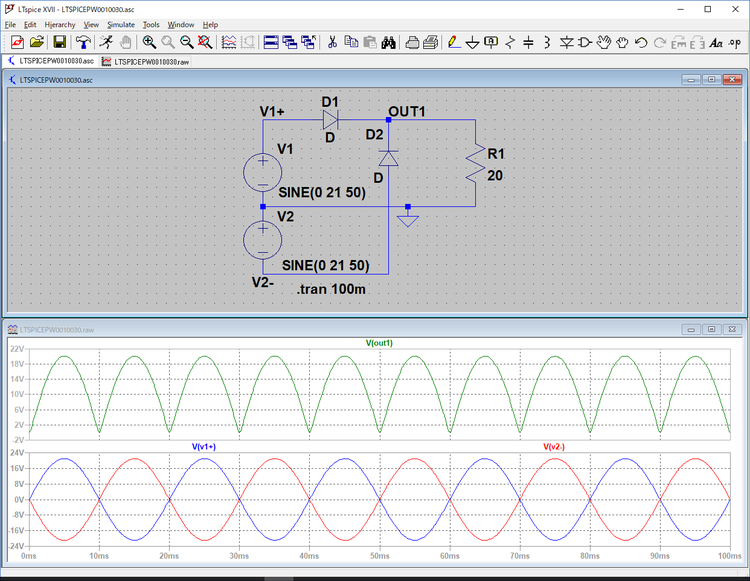

センタ・タップをもったトランスをAC電源として全波整流回路のシミュレートを行います。電源トランスの出力を二つのVoltageで構成します。次のように、センタ・タップから上の巻き線からの電源V1と、センタ・タップから下の巻き線からの電源V2の二つのVoltageを割り当てます。

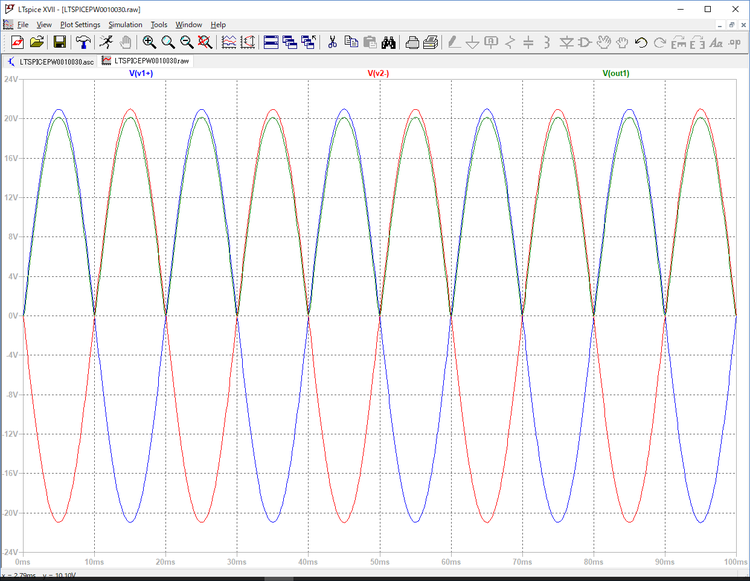

この回路のシミュレーションの結果を次に示します。この回路では、V1+(青)の交流電源のプラス側に振れているときダイオードD1経由で出力OUT1(緑)へ供給されます。V1+の交流電源がマイナス側に触れている場合、V1からの電力の供給は遮断されます。代わって、このときにはV2-の交流電源のマイナス側出力はプラス側に振れています。そのため、V2-の出力はD2経由でOUT1に電力が供給されます。

その結果、上に示すように青、赤、青、赤のプラス側の波形が取り出され、out1に示されるようにもれなく全波整流が行われています。

V(out1)の出力波形は、次に示すようにV(v1+)、V(v2-)の入力は波形よりわずかに低い値になっています。この差はD1、D2のダイオードによる電圧降下の影響です。センタ・タップを利用した全波整流回路ではこのようにダイオード一つ分の電圧降下ですが、ダイオード・ブリッジによる全波整流回路では倍の電圧降下になります。

●平均値、実効値(RMS)を求める

波形表示の画面の波形の表示名V(out)、V(v1+)、V(v2-)を、Ctrlキーを押しながらマウスでクリックすると次に示すように、平均値を求める開始時間、終了時間、波形の平均値および実効値が表示されます。

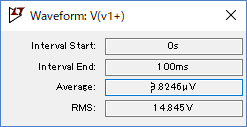

●V(v1+)の実効値(RMS)

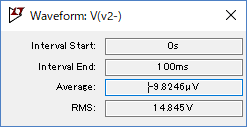

●V(v2-)の実効値(RMS)

V1+、V2-の元の電源はピーク値を21Vに設定しました。実効値は21V/1.414=14.84Vで、ほぼ同一の値となりました。

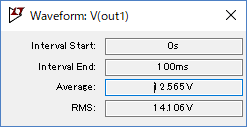

●整流後の実効値(整流出力のout1)

上記の結果から、V1+、V2-と整流後の電圧の差が0.722Vとなります。ダイオード一つ分の電圧降下に相当します。

次回は、整流回路からの出力平滑な直流にするコンデンサによる平滑回路、負荷を接続したときのリプルの状態などを検討します。

(2018/4/24 V1.0)

<神崎康宏>