初心者のためのLTspice入門 LCRを用いた回路の検討(4)CR回路のふるまい

前回までで、L(インダクタ)、C(キャパシタ)、R(レジスタ)のそれぞれに正弦波の信号を加えて周波数の変化と電流の流れる状態を確認しました。

|

(1) レジスタ(R)は信号の周波数が変わっても電流と電圧の関係は一定で、オームの法則が成立しています。 I = C × dV/dt V = L × dI / dt |

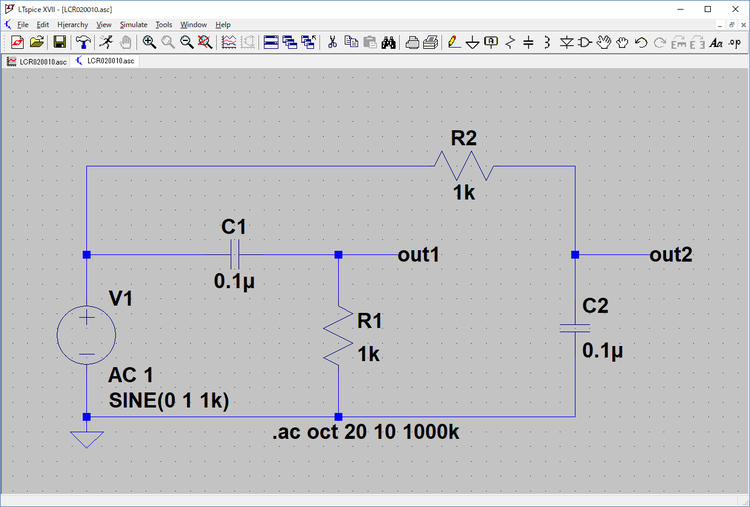

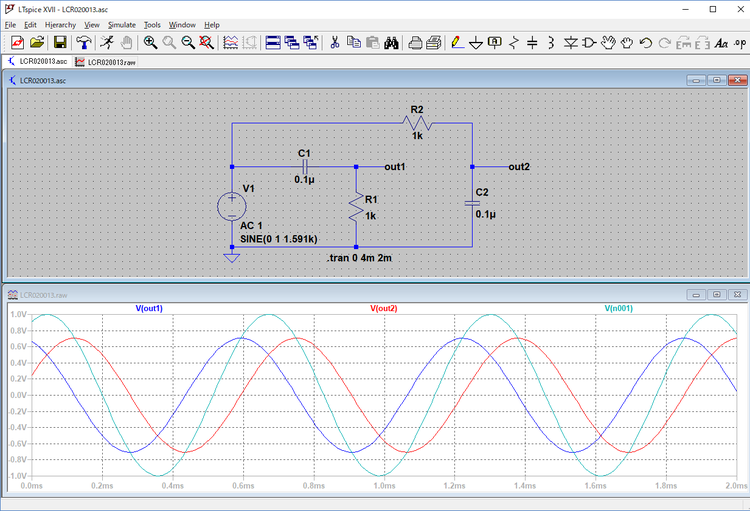

これらの特徴をもつLCRの素子から、CとRの素子を直列に接続して交流の信号を加えたときの、CとRの接続点の出力がどのようになるか調べます。

●今回調べる具体的なCR回路

Rのレジスタは、周波数に関係なく同じ電圧なら同じ電流が流れます。Cのコンデンサは、入力信号の電圧が同じなら周波数が低いと電流値が少なくなり、周波数が増大すると電流値も増大します。

次に示すように、同じ信号をグラウンド側に抵抗を配置し直列に接続したコンデンサに加えたout1の出力と、グラウンド側にコンデンサを配置し直列に接続した抵抗に加えたout2の出力を比較します。

両方の回路にはV1で同じ信号を加えます。

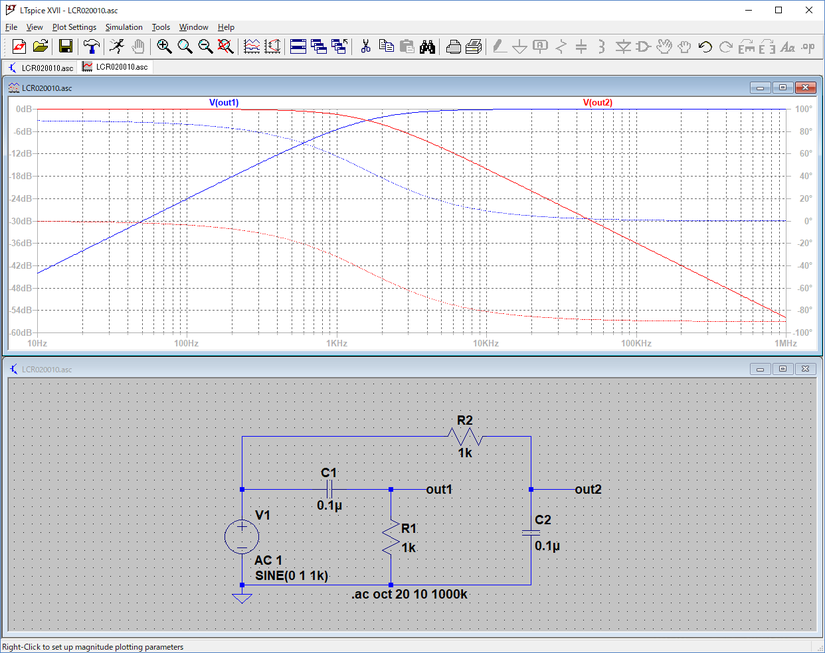

●AC解析で周波数特性を調べる

AC解析で、

- 10Hzから1000kHzの範囲

- ピーク値1V(0dB)の正弦波

を加えたときの出力の大きさを調べました。

●ローカット・フィルタ

青のラインのout1は、周波数が低い範囲ではC1のコンデンサにわずかしか電流が流れないため、R1の電圧降下も小さくout1の出力は小さくなります。周波数の増加に従い、

- C1に流れる電流が大きくなり

- R1の電圧降下も大きくなり

out1の出力も増大します。6kHzあたり以上になると、入力信号と同じ出力電圧を得るだけの電流がC1経由で供給されるようになります。

青の点線は入力信号と出力信号の位相のずれを表しています。周波数が低い範囲では90°で周波数が高くなり、入力電圧と出力電圧が同じくらいになると入力信号と出力信号の位相はなくなり0°に漸近します。

●ハイカット・フィルタ

赤のラインは、低い周波数ではC2に電流が流れないのでR2を介して信号はout2に現れます。周波数の増大に従い、

- C2に電流が流れ

- R2の電圧降下が増大し

out2の出力レベルが低下します。赤の点線は入力信号とout2の位相のずれを示し、out2の出力の低下とともに位相のずれも増大し-90°に漸近します。

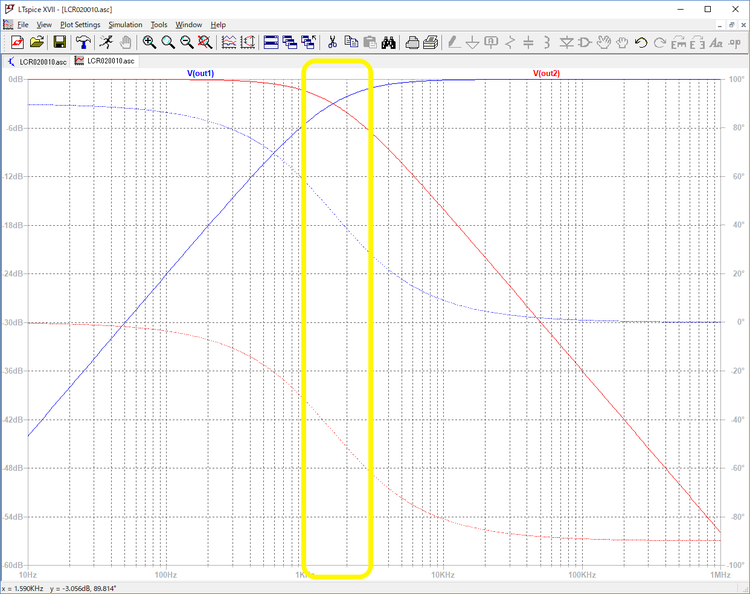

●信号の減衰の様子を調べる

信号の減衰の様子を確認するために、次に示すようにグラフ画面を全画面表示しました。赤と青のラインの交点が1590Hzで約-3dBの地点になっています。この3dB低下した地点の周波数をカットオフ周波数と呼びます。

このカットオフ周波数はCとRの値で次のように決まります。

| fc = 1/(2πCR) C: 0.1μF =0.0000001F R: 1kΩ =1000Ω fc = 1/(2π×0.0000001×1000) |

約1.592kHzの値になります。この時点の位相のずれは45°となります。

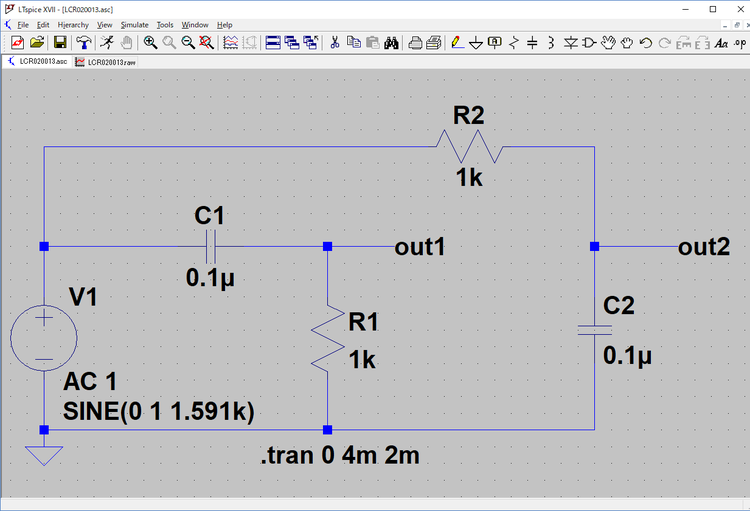

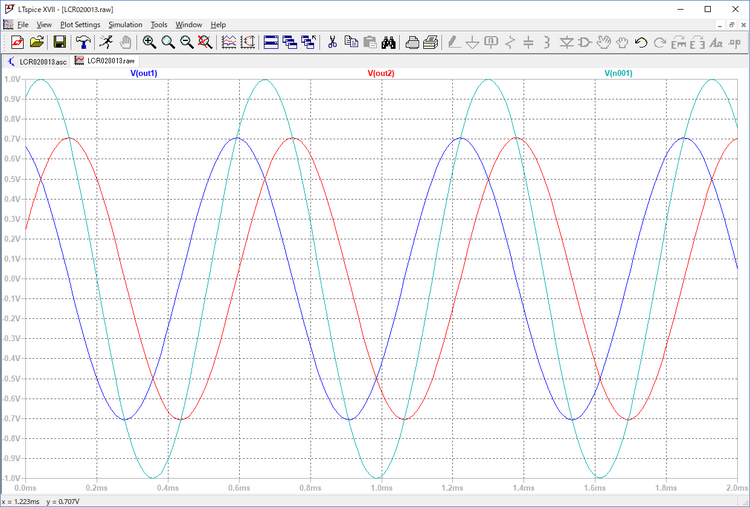

●カットオフ周波数の正弦波の入出力の波形を調べる

カットオフ周波数がわかったので、その正弦波の入出力波形の様子を調べます。いつもは、最初からの波形を確認し、拡大が必要な場合は、

- 必要な部分をドラッグする

- 時間軸を必要な範囲に再設定する

などで対応しています。

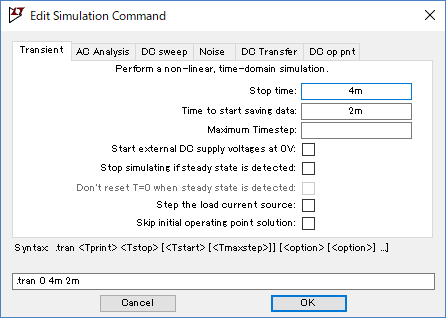

今回は .tran コマンドに次に示すように、

Time to start saving date に2msの設定を行い、4msのシミュレーション時間のうち2ms経過後からシミュレーション・データの保存を行うように設定しました。

信号源の正弦波は、次に示すように1Vのピーク値で1.591kHzの周波数に設定しています。

緑色の正弦波は、1Vのピークの左側にはout1の青色ピーク、右側にはout2の赤色のピークが認められます。グラフ画面を詳しく確認するために全画面表示にします。

次に示すように、青のout1、赤のout2のピーク値は0.7Vと-0.7Vラインの上にあります。

カットオフ周波数では入力信号から3dB減少した値になります。入力信号は1Vですのでカットオフ周波数の出力電圧は約0.707Vになることが想定されます。out1、out2共に想定された出力の大きさです。

このCRフィルタを通過した正弦波の出力レベルは異なる場合はありますが、形状は同じ正弦波となっています。

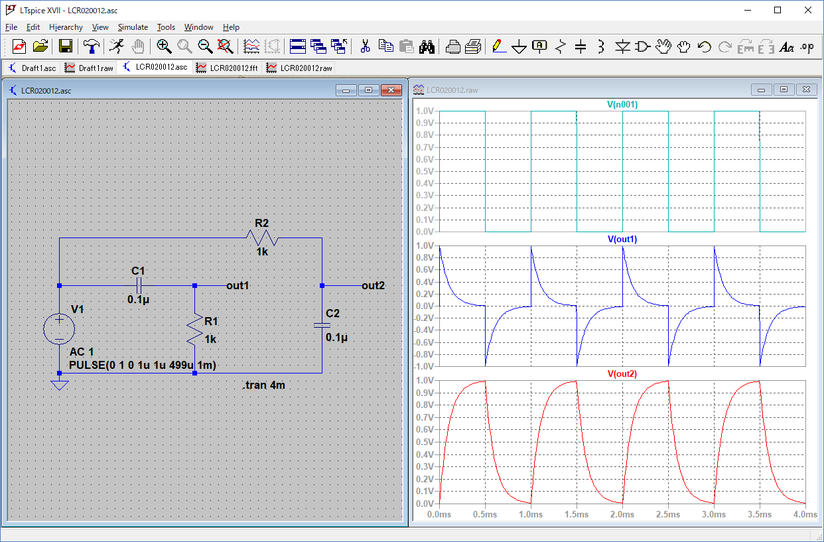

●フィルタに1kHzのパルスを加える

正弦波の代わりに、1kHzのパルス波(方形波、もしくは矩形波)を加えてみました。

●ローカット・フィルタの出力(out1)

out1のローカット・フィルタを通過したパルスは、青色のラインのように急峻な上がりは元のパルス波形のままですが、後はなだらかに低下した波形になっています。直流成分は通過しません。そのため±レベルの波形となっています。

●ハイカット・フィルタの出力(out2)

out2のハイカット・フィルタを通過したパルスは、赤色のラインのように、緩やかな立ち上がりの波形となっています。

次回、パルス波とはどのようなものなのか、LTspiceのFFT(Fast Fourier Transform)で確認します。パルスがフィルタを通過したら上記のような波形になる仕組みの検討も行います。

(2018/7/2 V1.0)

<神崎康宏>